Seit gestern Abend, Dienstag, 25. Februar, hat eine Kaltfront leichten Schneefall ins Land gebracht. Bis zu 15 cm Neuschnee sind bisher gefallen, vor allem in der Osthälfte des Landes. Während des Schneefalls wehte der Wind in der Höhe mäßig, sodass sich meist kleine Triebschneeansammlungen bilden konnten. Für Erfahrene sind diese gut erkennbar.

Durch dieses Niederschlagsereignis wurde der Schnee an der Schneeoberfläche etwas gebundener und wurde somit zu einem Schneebrett. Ein solches hat die Fähigkeit, einen möglichen Bruch in einer Schwachschicht besser auszubreiten. Die Schichtung innerhalb der Schneedecke ist nach wie vor recht ungünstig, da sich innerhalb der Schneedecke Schwachschichten mit kantigen Kristallen befinden.

Zusammengefasst führte dieses Niederschlagsereignis also zu einem Triebschneeproblem und verschärfte zudem etwas das Altschneeproblem.

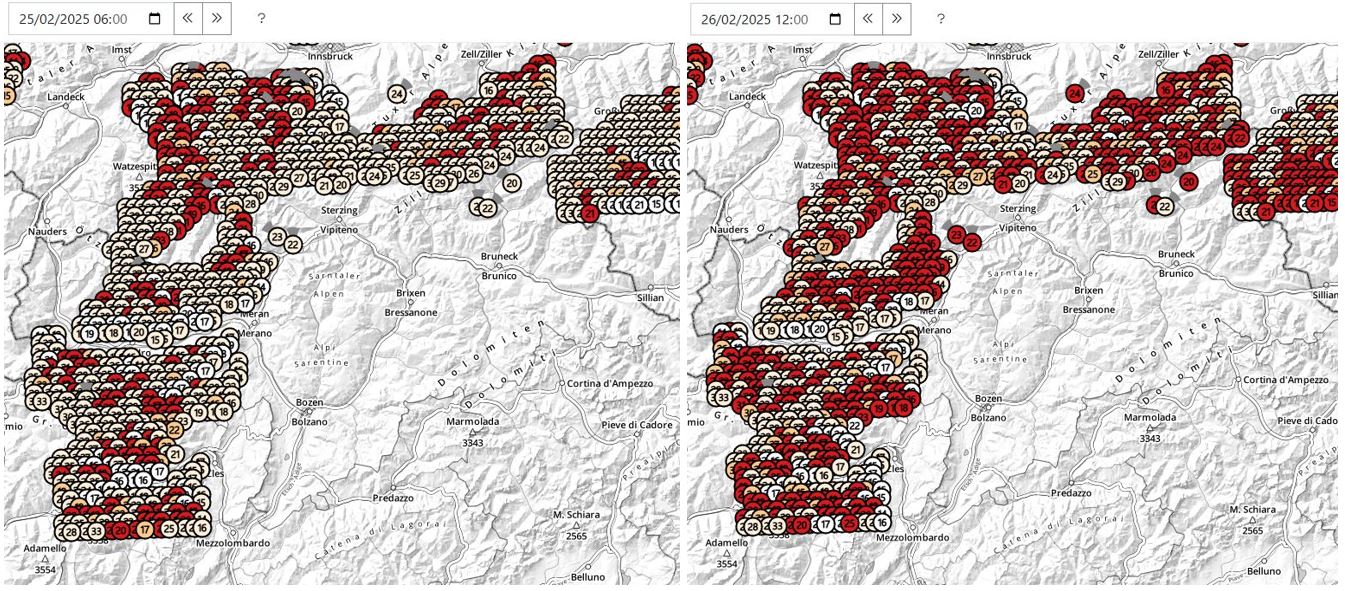

Eine Verschlechterung der Schneedeckenstabilität wird uns auch von Modellen bestätigt: Der Stabilitätsindex „P_unstable“ von Stephanie Mayer beispielsweise weist am 26.02.2025 (siehe auch Abbildung weiter unten) an deutlich mehr Punkten auf eine schlechte Schneedeckenstabilität hin, als noch am Tag zuvor (25.02.2025).

Kurzer Rückblick

Seit dem letzten Blogbeitrag hat sich die Lawinensituation zunächst zunehmend stabilisiert. Die Schneeoberfläche wurde immer lockerer und weniger gebunden (bis zum heutigen Schneefall) und verlor dadurch häufig ihre Fähigkeit, einen möglichen Bruch in einer Schwachschicht auszubreiten; das Altschneeproblem wurde folglich immer weniger zum Problem.

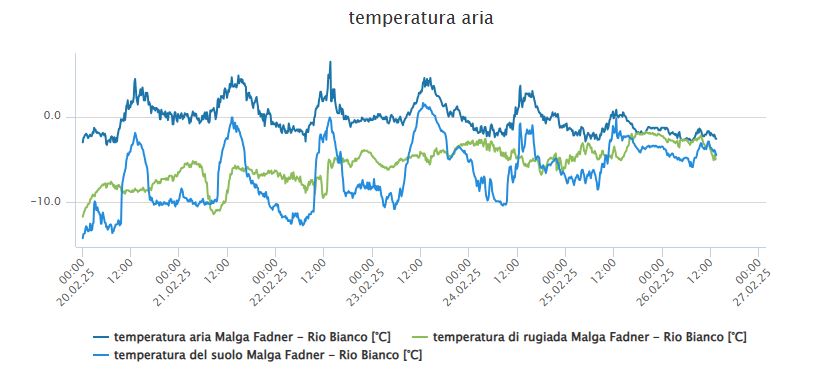

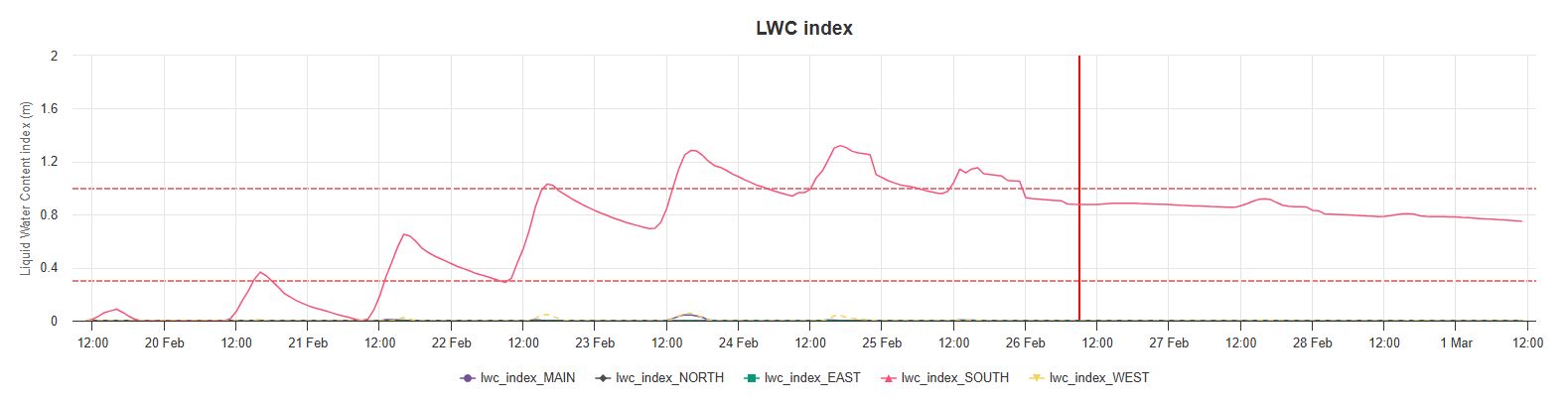

Seit Donnerstag, 20. Februar, waren die Tage von sehr milden Temperaturen geprägt, wobei die Nullgradgrenze beinahe auf 3.000 m lag. An Sonnenhängen kam es folglich zu einem Nassschneezyklus, und es wurden einige Nassschneelawinen und Gleitschneelawinen beobachtet.

Blick in die Zukunft

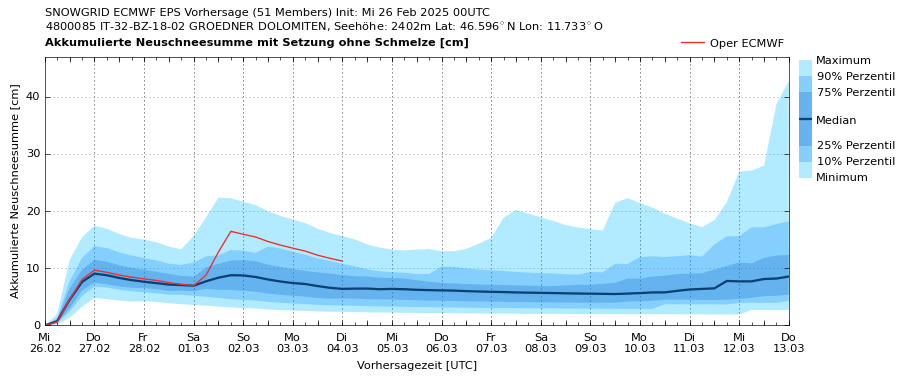

Die Wettermodelle sagen für Samstag zwar schwache Schneefälle, vor allem in der östlichen Landeshälfte voraus, sind allerdings noch sehr unsicher. Für den Zeitraum danach sind leider keine nennenswerten Schneefälle prognostiziert. In der zweiten Hälfte der nächsten Woche steigt die Nullgradgrenze immer weiter in Richtung 2500 m und führt somit zu frühlingshaften Bedingungen in der Höhe. Dementsprechend wird auch die Gefahr von Nassschneelawinen zunehmen.