Das Wetter bleibt unbeständig mit weiteren Schneefällen. Heute, am meteorologischen Frühlingsbeginn, erwarten wir vor allem in den Südstaulagen bis zu 15 cm Neuschnee. Allerdings regnet es zeitweise, vor allem in den Dolomiten, sogar bis auf 2000 m Höhe. Mit Intensivierung der Niederschläge sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1500 m. Am Samstag, 02. März, bleibt das Wetter unbeständig. Ein paar lokale Schauer können oberhalb von 1500 m für etwas Schneefall sorgen. Am Sonntag erreicht uns ein weiteres Tief. Es werden vor allem in den Südstaulagen bis zu 15 cm Neuschnee erwartet. Die Lawinengefahr steigt etwas an und erreicht teilweise Gefahrenstufe 3 – erheblich.

Wie wirkt sich dieses Wetter nun im Detail auf die Lawinensituation aus?

Diese Frage zu beantworten, ist im Moment gar nicht so einfach. Die warmen Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, bedeckte Nächte und Regen bis in die Höhe haben eine großen Einfluss auf die Schneedecke. Zum einen, können sich Triebschneeansammlungen bei milderen Temperaturen schneller setzen und stabilisieren, zum anderen kann es Anfangs auch zu einer kurzfristigen Destabilisierung der Schneedecke kommen, wenn der kohäsionslose Pulverschnee durch den Wärmeeintrag zu einem gut gebundenen Schneebrett wird. Des weiteren führt vermehrter Wärmeeintrag, vor allem auch dort wo es regnet, zu einer starken Anfeuchtung der Schneedecke, wodurch die Aktivität von feuchten und nassen Lockerschneelawinen steigt. Auch die Gleitschneeaktivität steigt.

Mit Neuschnee und Wind steigt zusätzlich die Gefahr für Schneebrettlawinen im Triebschnee.

Zugleich finden wir tiefer in der Altschneedecke immer wieder auch Schwachschichten. Diese reagieren bei Stabilitätstests mal mehr mal weniger.

Kurzum, die Schneedecke ist zur Zeit sehr vielfältig und aus „lawinenwarnerischer“ Perspektive nicht ganz so einfach zu erfassen.

Lawinenunfall Glaitner Hochjoch in Ratschings, 28.02.2024

Der Lawinenunfall ereignete sich am Nachmittag des 28. Februar auf etwa 2300 m nördlich des Glaitner Hochjochs in Ratschings. Drei Skitourengeher wurden von einer Lawine verschüttet: Eine der 3 Personen konnte leider nicht mehr gerettet werden, die anderen zwei wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Es handelt sich bei dieser Lawine um eine mittlere Schneebrettlawine (Größe 2), die auf ca. 2300 m in nordwest-exponierten Gelände angebrochen ist. Im Bereich des Anbruches war das Gelände zwischen 35° und 40° steil.

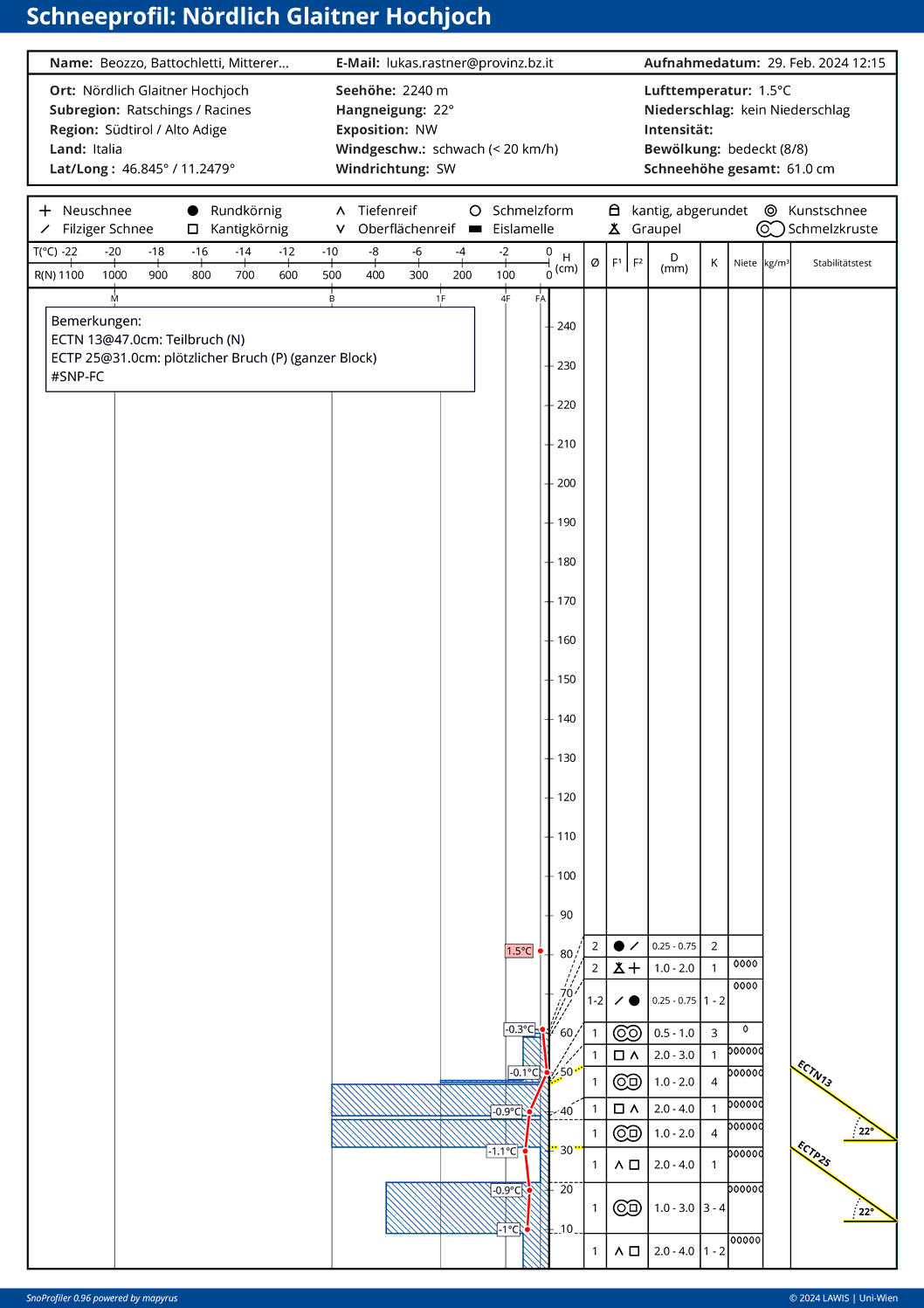

Zusammen mit dem Lawinenwarndienst Tirol und Trentino führte der Lawinenwarndienst Südtirol am 29.02.2024 sowohl im Bereich des Lawinenanbruchs, als auch im Bereich des Lawinenkegels eine Schneedeckenuntersuchung durch. Die Schneedeckenuntersuchungen gaben keinen klaren Aufschluss darüber, ob die Lawine im Alt- oder Triebschnee ausgelöst wurde. Vermutlich war es eine Kombination aus beidem: Die Lawine löste sich zunächst nur oberflächlich im Triebschnee. Aufgrund der herabstürzenden Schneemassen wurde die Schneedecke zusätzlich belastet und es konnten tiefer gelegene Schwachschichten in der Altschneedecke gestört werden, wodurch die Lawine bis in tiefere Schichten durchriss.

Der Lawinenhang verflachte sich nach unten hin vergleichsweise abrupt, ein kleiner Hügel bewirkte sogar einen kleinen Gegenanstieg im Auslaufgebiet. Dadurch konnten sich im Auslaufgebiet große Schneemassen anstauen, was zu den teils großen Verschüttungstiefen der Verschütteten führte.

Die Schneedeckenuntersuchung im Anbruchgebiet ergab ähnliche Ergebnisse. In einer Schwachschicht im Triebschnee konnte zwar ein Bruch hervorgerufen werden, dieser breitete sich allerdings nicht aus. Tiefer gelegene Schwachschichten konnten allerdings nicht gestört werden. Vermutlich hatte sich die Schneedecke im Vergleich zum Tag davor weiter stabilisiert.

Die Schneedecke war generell sehr variabel und bestand im Wesentlichen aus Triebschnee auf einer Abfolge von harten Krusten und weicheren, kantig aufgebauten Schichten.