In diesem Blog wollen wir den diesjährigen Saisonsbeginn analysieren. Es ist wichtig die Phasen, die den Winterbeginn charakterisieren zu kennen, damit man die Veränderungen und Umwandlungen in der Schneedecke und den Verlauf der Lawinengefahr der ganzen Wintersaison besser verstehen kann.

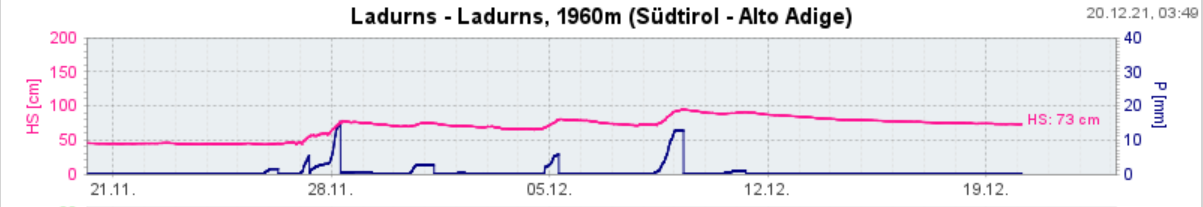

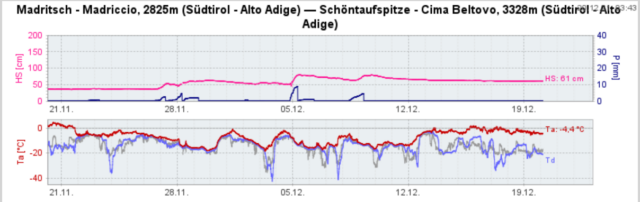

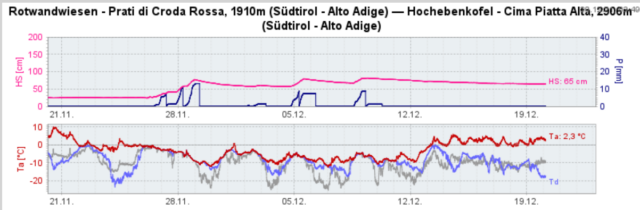

Verwenden wir nun als Bezugshöhe die Waldgrenze (im Mittel ca. 2000 m), so gab es die ersten verbreiteten Schneefälle Anfang November und dann wieder zur Monatsmitte. Der Schnee aus diesen Ereignissen konnte sich nur im nordexponierten oder sehr schattigen Gelände und hochalpin halten. In der Folge hat sich dieser Schnee umgewandelt in kantig aufgebaute Kristalle mit geringer Bindung. Im sonnigen Gelände ist der Schnee wieder verschwunden, oft bis auf ca. 2800 m hinauf.

Den richtigen Start in die Wintersaison kennzeichnen aber die ergiebigen Schneefälle von Ende November und Anfang Dezember. Danach hat sich das Wetter mit einer nördlichen Anströmung für ein paar Tage gebessert, dabei wehte der Wind auf den Bergen teils stürmisch. Dieser Wind hat den Schnee umfangreich verfrachtet und gefährliche Triebschneepakete gebildet.

Am 5. und 10. Dezember gab es zwei weitere Schneefallereignisse, die in Summe ca. 30 bis 40 cm Neuschnee brachten.

Danach herrschte meist sonniges und niederschlagsfreies Wetter mit relativ milden Temperaturen in mittleren Höhenlagen, dazu gab es aber teils starken Nordwind.

Die Frage ist nun, was passiert in der Schneedecke bei den oben beschriebenen Wetterverhältnissen? Wir wissen, dass die Schneedecke lebt und in ständiger Veränderung ist. Diese sogenannte Schneemetamorphose geschieht aufgrund von physikalischen und mechanischen Einflüssen.

Die mechanischen Einflüsse sind schnell erklärt: Der Wind ist die Hauptursache dafür. Sobald der Wind eine gewisse Geschwindigkeit überschreitet (ca. 15 km/h), beginnt er lockeren Schnee zu verfrachten. Enorme Mengen an lockerem und damit transportierbarem Schnee werden somit umgelagert und die Form der Kristalle verändert. Das Ergebnis eines Sturms ist klar ersichtlich: exponierte Geländeteile wie Rücken und Grate werden abgeblasen und sind danach oft fast aper. In Rinnen und Mulden dagegen findet man die Triebschneeansammlungen, die immer aus gebundenem Schnee bestehen und damit ein Schneebrett bilden können. Die Schneeoberfläche besteht dabei aus Krusten, Sastrugi, Dünen usw., aus denen man auch die Richtung des Windes bestimmen kann, der diese Schneeverfrachtungen verursacht hat. Allgemein ist die Schneeverteilung nach Windeinfluss in Abhängigkeit vom Gelände sehr unterschiedlich.

|

| Die Schneedecke im Pedertal, Martelltal ist sehr stark vom Wind beeinflusst. Sonnenhänge sind zum Teil aper. (Foto: Lawinenwarndienst Südtirol, 21.12.2021) |

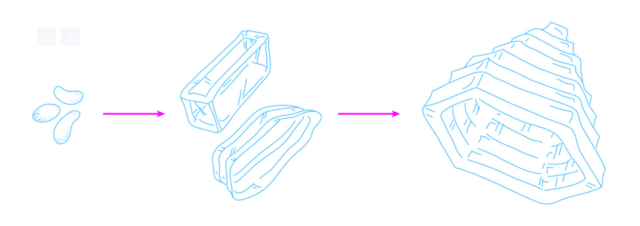

Die physikalische Umwandlung (Metamorphose) der Schneedecke wird in drei Arten unterteilt. In die auf- und abbauende Umwandlung und in die Schmelzumwandlung. In diesem Blog schauen wir uns nun diejenige an, die an diesem Winterbeginn die Schneedecke im Inneren als auch an der Oberfläche am meisten beeinflusst hat: die aufbauende Umwandlung aufgrund des starken Temperaturgradienten.

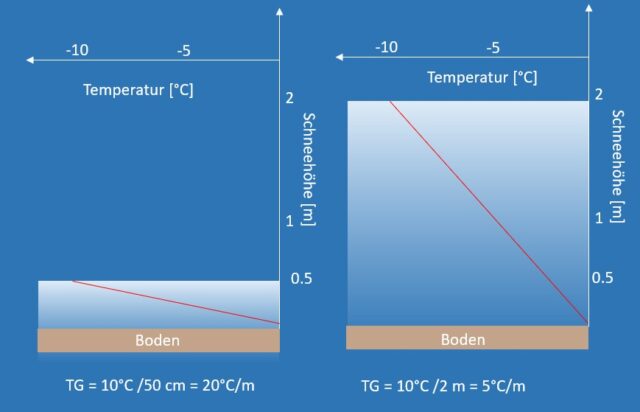

Der Temperaturgradient ist der Unterschied der Temperaturen zwischen zwei Punkten in der Schneedecke (meist spricht man vom Unterschied der Schneetemperatur zwischen Boden und Schneeoberfläche).

Was passiert nun bei einem großen Temperaturgradienten, also wenn die Temperatur an der Basis der Schneedecke deutlich höher ist als an der Schneeoberfläche, v.a. bei einer gering mächtigen Schneedecke? Um es maximal zu vereinfachen und ohne ins Detail zu gehen, kann man sagen, dass sich die Schneekristalle umwandeln in größere und kantige Kristalle. Diese haben dann untereinander weniger Berührungspunkte und sind damit nicht gebunden, sie können also typische Schwachschichten bilden.

|

| Schema für die aufbauende Umwandlung der Kristalle. Ausgehend von kleinen, runden Kristallen bilden sich große, kantige Kristalle bis hin zu Becherkristallen. (Quelle: Glossar EAWS) |

In diesen Wochen haben die teils gering mächtige Schneedecke, der „warme“ Boden, klare und kalte Nächte die aufbauende Umwandlung der Schneedecke hin zu kantigen, lockeren Kristallen begünstigt. Werden diese Schichten dann von gebundenem Schnee überlagert (durch Windeinfluss kann sich darüber gebundener Schnee, also Triebschnee ablagern oder auch durch Wärmeeintrag können sich die oberflächennahen Schichten binden) können sie eine gefährliche Falle sein, die bei der geringsten Zusatzbelastung zuschnappt.

Und tatsächlich haben wir in den letzten Wochen einige Rückmeldungen über ausgelöste Lawinen und Fernauslösungen bekommen, zum Glück meist von kleiner oder mittlerer Dimension, die keinen Schaden verursacht haben.

Auch Fernauslösungen von Lawinen sind typisch für diese Situation. Die Belastung auf die Schneedecke einer einzelnen Person kann ausreichen, um einen lokalen Bruch in einer Schwachschicht zu erzeugen. Dieser Bruch kann sich dann in dieser Schwachschicht über weite Strecken fortpflanzen. Das Ergebnis dieser Fortpflanzung sind mehr oder weniger sichtbare Brüche in der Schneedecke, Whumm- bzw. Setzungsgeräusche, die teils fast an einen Donner erinnern und wenn das Gelände ausreichend steil ist (über 30°) lösen sich letztendlich auch Schneebrettlawinen.

|

| Setzungsgeräusche (Whumm) und Risse in der Schneedecke zeugen vom ungünstigen Schneedeckenaufbau. (Foto: Lawinenwarndienst Südtirol, 21.12.2021) |

|

| Fernauslösung von drei Schneebrettlawinen in einem nordexponiertem Hang in Rojen am Reschenpass.(Foto: Lawinenwarndienst Südtirol, 14.12.2021) |

Mit Fortdauer des sonnigen und wolkenlosen Wetters ist die Energiebilanz der Schneedecke über viele Tage negativ. Dies fördert an der Oberfläche die aufbauende Umwandlung und mit der Zeit, wie aus Geisterhand wird die zunächst gebundene Schneeoberfläche wieder locker und pulvrig. Dem aufmerksamen Auge (aber auch dem aufmerksamen Fuß im Schnee) entgeht der Unterschied zwischen Neuschnee und aufbauend umgewandelten Altschnee aber nicht.

All das bis jetzt angeführte zur aufbauenden Umwandlung der Schneedecke betrifft hauptsächlich Schattenhänge oder Hänge mit wenig Sonnenstrahlung. Wie aber schaut es auf sonnenexponierten Hängen aus, auch wenn die Sonnenstrahlung aktuell nur schwach ist?

Aufgrund der nicht gefrorenen Hänge wurde viele Gleitschneelawinen beobachtet, speziell aus steilen Wiesenhängen unterhalb von 2400 m ca. Meist waren diese Lawinen jedoch nur klein oder mittelgroß, Grund dafür waren die geringen Schneemengen. Zusammen mit den milden Temperaturen und der Sonnenstrahlung wurde die Oberfläche aber auch angefeuchtet und es hat sich eine meist nicht tragfähige Schmelzharschkruste gebildet. Hochalpin ist die Basis der Schneedecke auch in Südhängen aufbauend umgewandelt und damit locker und die Bedingungen ähneln in gewisser Weise den Expositionen im Schatten.

|

| Kleine Gleitschneelawine oberhalb der Aufstiegsspur in Rojen auf ca. 1900 m (Foto: Lawinenwarndienst Südtirol, 14.12.2021) |

Aktuell kann man allgemein von einer sehr unregelmäßigen Schneedecke ausgehen. Die Schneehöhen sind variabel, die Oberfläche ist vom Wind und teilweise auch von der Sonne beeinflusst. Man trifft auf harte Krusten, pulvrigen und trockenen Schnee, feuchten Schnee und auf viele Steine, die nur durch wenig Schnee überdeckt sind.

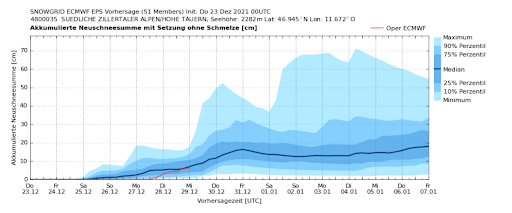

Zum Schluss noch ein Ausblick auf die kommenden Tage

Das Wetter stellt sich am Heiligabend um und Wolken lösen die Sonne ab. Bis Jahresende sind keine größeren Schneefälle in Sicht.

Mit dem Neuschnee und dem Wind können dann kleine, aber störanfällige Triebschneeansammlungen entstehen. Sonst ändert sich die Lawinengefahr in den kommenden Tagen kaum. Die Lawinengefahr ist aktuell auf das Alt- und Triebschneeproblem zurückzuführen. Vereinzelt können Lawinen von Wintersportlern im schwachen Altschnee ausgelöst werden, vor allem an sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2200 m sowie an steilen Sonnenhängen im Hochgebirge. Zudem gilt es den frischen, teils störungsanfälligen Triebschnee zu beachten, dies besonders im schattigen Steilgelände. Genauere Informationen findet ihr im täglichen Lawinenreport.