März ist der Monat, der auf den Bergen den Übergang vom Winter in der Frühling kennzeichnet, mit all seinen Ausnahmen, die er jede Saison bereit hält. Es gibt Wintersaisonen, in denen der Frühling auf den Bergen schon im Februar ein deutliches Lebenszeichen gibt, dann kann es aber wieder sein, dass es auch bis Ende März und darüber hinaus winterlich bleibt. Folgende Punkte sind charakteristisch für diesen Zeitraum und haben dementsprechend große Auswirkungen auf die Schneedecke:

– die Tage werden länger und die Sonne steht viel höher über dem Horizont, damit bekommen auch immer mehr Nordhänge Sonnenstrahlung ab, außerdem ist der Einfallswinkel günstiger aus energietechnischer Sicht.

– Höhenströmungen aus südlichen Richtungen werden häufiger, mit ihnen werden feuchtere und mildere Luftmassen aus dem Mittelmeerraum heran transportiert. In diesen Situationen können tiefe Wolken oder Hochnebel die nächtliche Ausstrahlung reduzieren und ein Wiedergefrieren der Schneedecke einschränken.

– Kaltlufteinbrüche polaren Ursprungs sind keine Ausnahmen. Sie bringen plötzlich tiefwinterliche Verhältnisse zurück mit teils auch ordentlichen Neuschneemengen.

Die Prozesse in der Schneedecke kann man nicht schematisieren, die Entwicklung der Schneedecke im Frühling hängt stark davon ab, was seit Beginn des Winters passiert ist, und teils auch noch vor dem ersten Schneefall.

Unabhängig davon was während des Winters genau passiert ist, erwärmt sich die Schneedecke im Frühling. Sie erwärmt sich dabei in komplexer Art und Weise.

Diese Erwärmung beeinflusst sehr stark die Stabilität der Schneedecke und damit auch die Lawinengefahr. Wenn wir die Lawinenunfallstatistik anschauen, kommt es nicht von ungefähr, dass im März zusammen mit dem Februar die meisten Lawinenunfälle passieren und der März der Monat ist mit der höchsten Nummer an von Lawinen mitgerissenen Personen (das hängt v.a. mit den großen Gruppen zusammen).

Aber schauen wir uns nun an, wieso sich die Schneedecke in einer komplexen Art und Weise erwärmt. Das machen wir indem wir die Prozesse stark vereinfachen. Wir berücksichtigen nur die Sonnenstrahlung, die ein recht intuitiver Parameter ist und lassen andere Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Schneedeckenaufbau usw. weg. Diese Faktoren sind zwar wichtig, ihre Zusammenhänge sind aber viel komplexer.

|

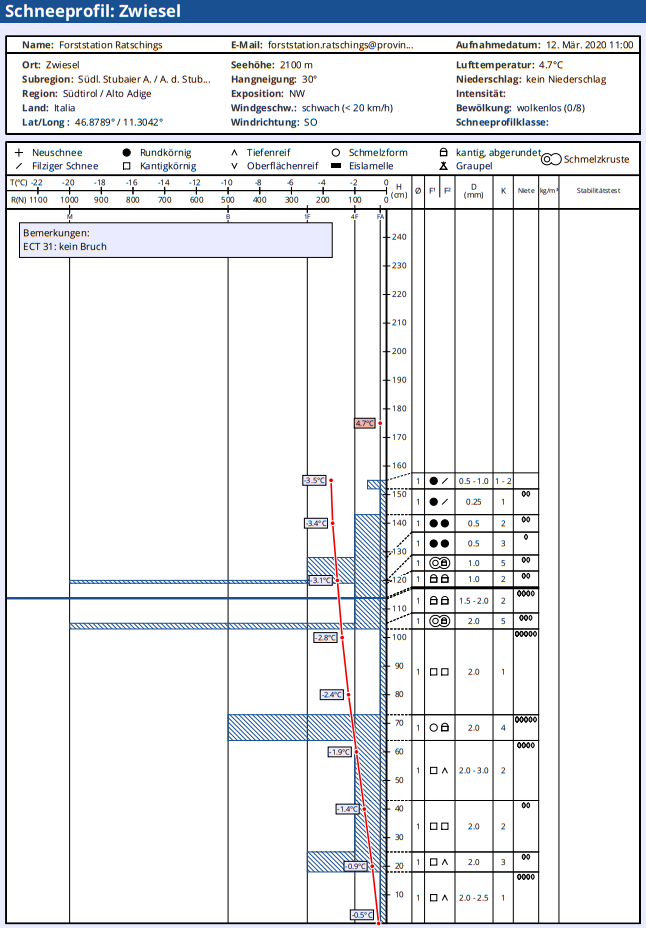

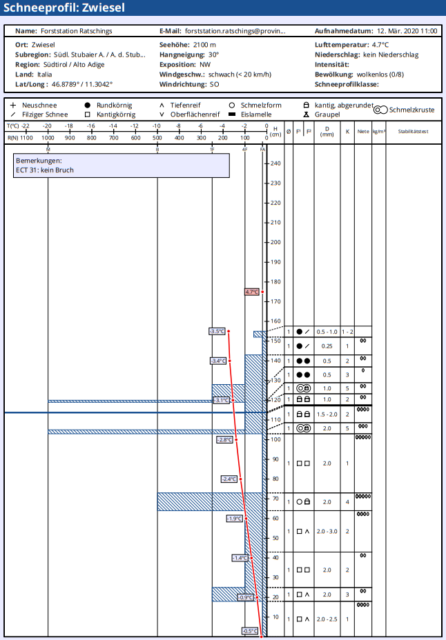

| Ein typisches Schneeprofil für den März – man sieht einen recht komplexen Schneedeckenaufbau obwohl der Temperaturgradient nur schwach ist, die Härte der Schneeschichten ist sehr unterschiedlich. |

Wieviel Sonnenstrahlung von der Schneedecke aufgenommen wird hängt aber auch vom Schnee selbst ab: nordexponierte Hänge sind zum Teil noch pulvrig und v.a. trocken, und trockener Schnee reflektiert mehr Strahlung und bleibt somit noch länger kalt. Im südexponierten Gelände ist der Schnee feuchter und von feuchtem Schnee wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert und weniger reflektiert. In tiefen und mittleren Lagen trifft die Strahlung oft auf feuchtere Luftschichten, damit wird die direkte Strahlung reduziert, der diffuse Anteil steigt aber an.

|

| Nordexponierte Hänge mit kalter und pulvriger Schneedecke. Im Tal macht sich der Frühling deutlich bemerkbar. |

|

| Gleitschneelawine auf einer steilen Wiese oberhalb der Waldgrenze. |

|

| Frühling in den Dolomiten: Schneeschauer über dem Langental während auf dem Grödner Joch die Sonne scheint. |

Im März liegt im allgemeinen reichlich Schnee, teilweise werden auch die Maximalwerte der jeweiligen Saison gemessen. Bei den registrierten Lawinenunfällen beobachtet man oft mittlere bis große Lawinen. Das Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und den internen Kräften in der Schneedecke, die die großen Schneemengen auf den Hängen halten, kann plötzlich nachgeben.

Besonders der erste Wassereintrag in eine Schwachschicht im inneren der Schneedecke oder der Zeitpunkt, wenn die gesamte Schneedecke in Isothermie übergeht und zum ersten mal durchfeuchtet wird sind äußerst kritisch hinsichtlich der nassen Schneedeckenstabilität.

Die jüngsten Studien und deutliche Verbesserungen in Schneedeckenmodellen führen zu einer besseren Vorhersage von Nassschneelawinen. Aufgrund von vielen Variablen die im Spiel sind, bleibt die genaue Vorhersage aber weiterhin schwierig.