L’inverno in poche parole

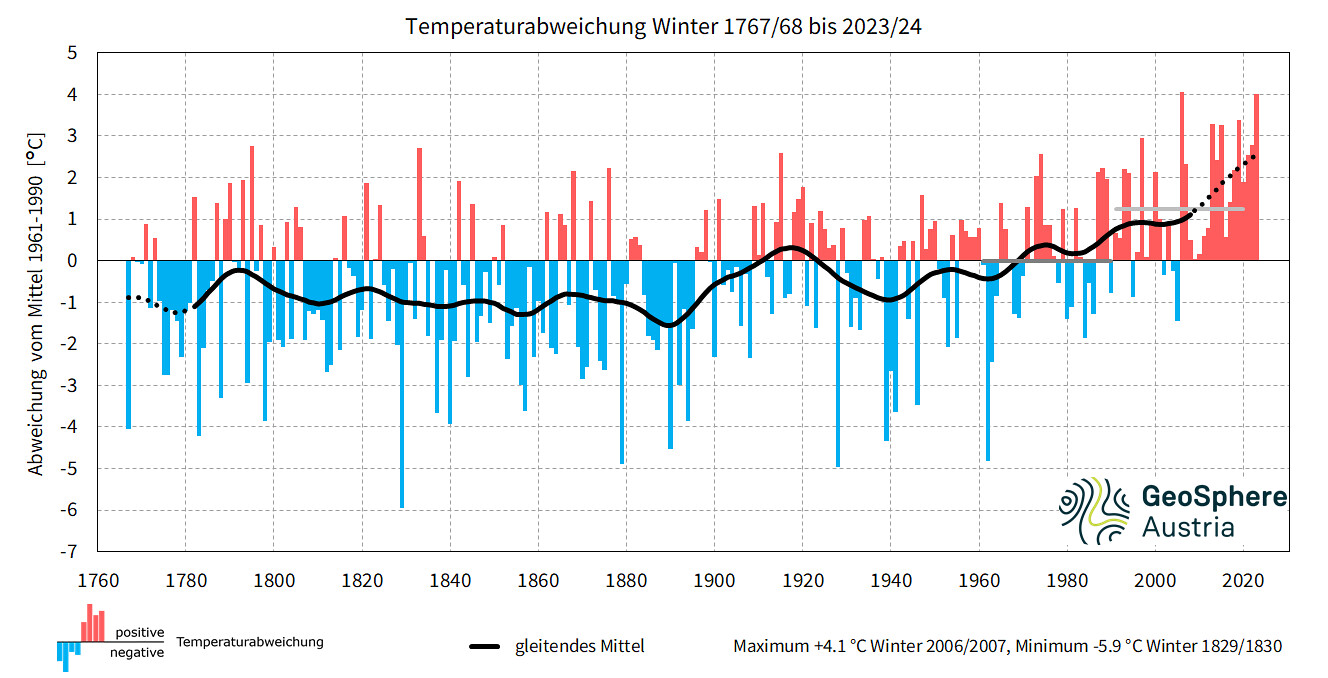

- Inverno più caldo nelle valli del Tirolo in 257 anni di registrazioni, il secondo inverno più caldo in montagna.

- Inverno diviso in tre parti: all’inizio molte precipitazioni a nord – asciutto nel Tirolo dell’Est, poi caldo e precipitazioni piuttosto scarse per molto tempo dopo Natale. Da metà febbraio, spesso aree esposte a stau da sud.

- Piogge frequenti fino in alta quota, anche in pieno inverno (> 2500 m).

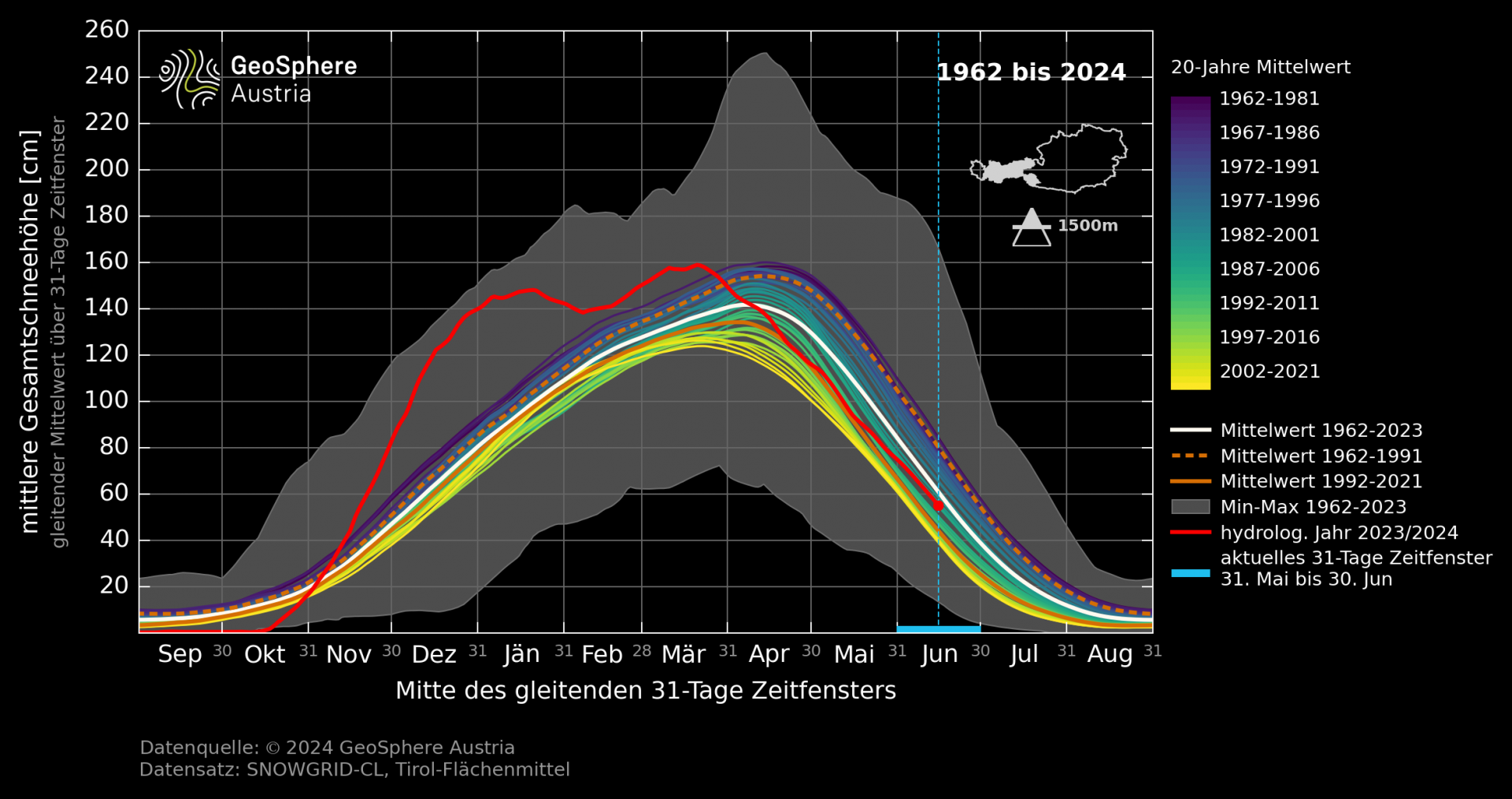

- Poca neve a bassa quota, in montagna altezze di neve al suolo anche superiori alla media.

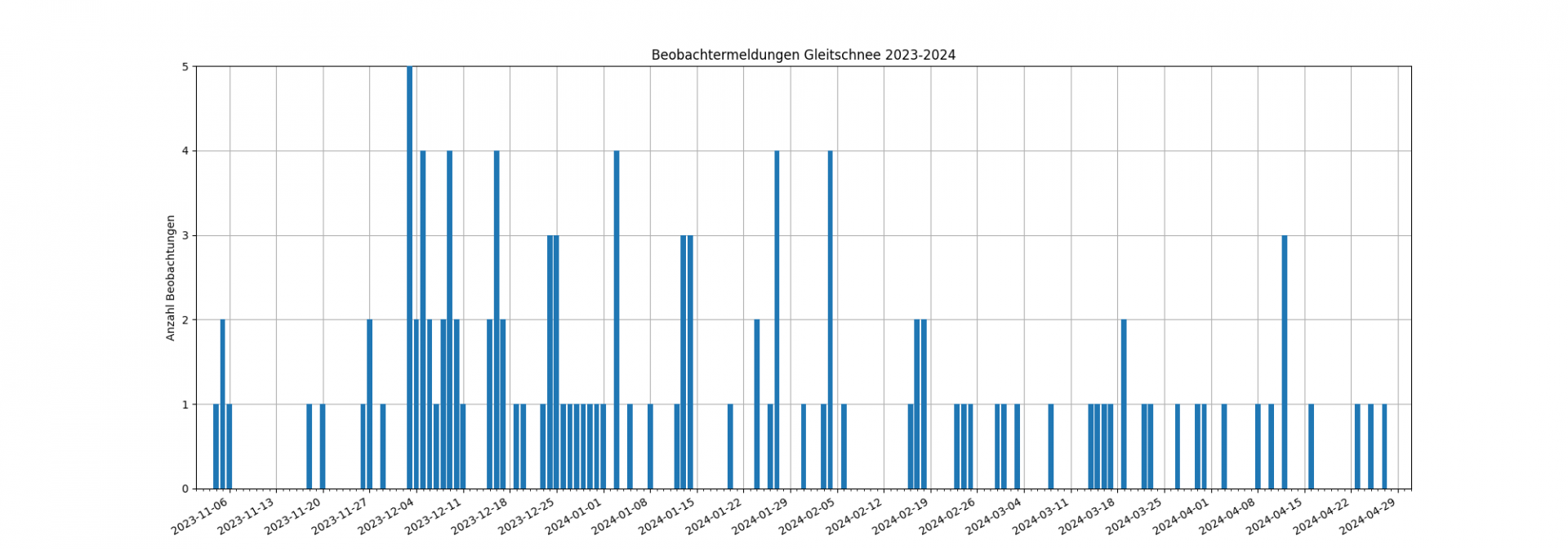

- Valanghe di slittamento come problema permanente.

- Febbraio di gran lunga il più caldo della storia documentata (+5,4 °C in Tirolo) – anche riferito ad un marzo medio, il febbraio di quest’anno è stato di +1,4 °C troppo caldo in tutta l’Austria.

- Masse d’aria eccezionalmente calde nella prima metà di aprile e conseguente rapida saturazione d’acqua del manto nevoso fino in alta montagna.

- Nella stagione invernale 2023/24, in Tirolo,8 persone hanno perso la vita in incidenti da valanga. Negli ultimi 20 anni (dalla stagione 2003/04) sono state registrate in media 11 vittime di valanga per stagione invernale.

I punti salienti dell’inverno

in ordine cronologico

Inizio dell’inverno ricco di precipitazioni

L’inizio della stagione, in particolare i mesi di novembre e dicembre, è stato eccezionalmente piovoso. Dicembre è stato il secondo mese di dicembre più piovoso in Austria dall’inizio della rilevazione nel 1851. A Reutte, la stazione automatica ha superato il record di novembre del 1947 (278 mm) con ben 292 millimetri di precipitazioni. Tuttavia, le situazioni meteorologiche in prevalenza da nord a nord-ovest hanno portato a una distribuzione irregolare delle anomalie di precipitazione: il Tirolo del Nord ha registrato valori fortemente superiori alla media, mentre il Tirolo dell’Est è rimasto ampiamente nella media climatica. Tuttavia, l’intero Tirolo ha registrato una deviazione delle precipitazioni dalla media a lungo termine pari a +96% a novembre e +106% a dicembre (ovvero più del doppio rispetto a un dicembre medio).

Questi totali eccezionali si sono anche visti nella sommatoria di neve fresca: Secondo GeoSphere Austria, queste hanno raggiunto un più 60% a novembre nelle regioni alpine interne, lungo e a nord della cresta alpina principale, sia in bassa quota che in alta quota, e anche a dicembre sono cadute quantità di neve fresca superiori alla media. Solo le valli del Tirolo dell’Est hanno registrato un calo del 50% rispetto alla media a lungo termine a novembre e anche a dicembre.

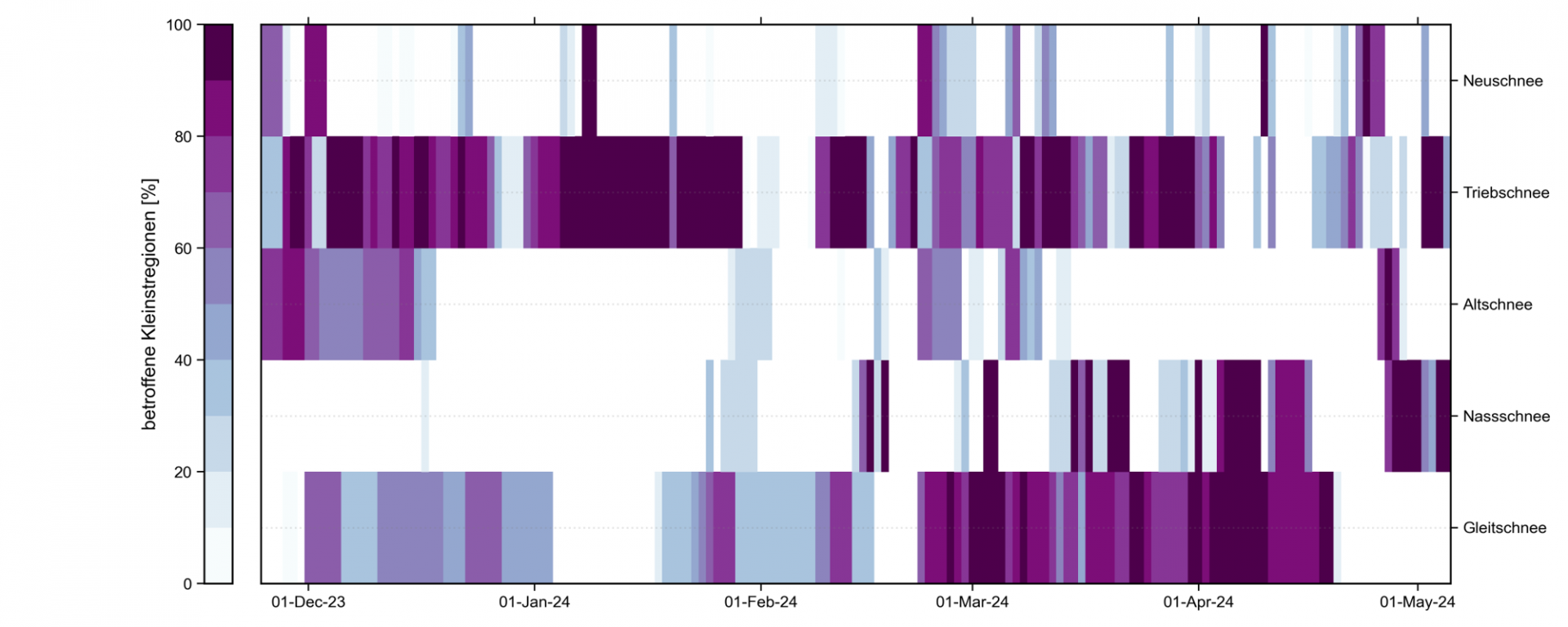

Il forte inizio dell’inverno ha prodotto effetti significativi sull’attività valanghiva durante il resto della stagione: da un lato, le grandi quantità di neve cadute sul terreno ancora caldo hanno causato un aumento dell’attività di slittamento della neve per tutto l’inverno (vedi sotto). Le nevicate persistenti e quindi la mancanza di una prolungata fase di alta pressione all’inizio dell’inverno hanno fatto sì che non si formasse uno strato debole basale. Uno strato di questo tipo può svilupparsi soprattutto quando si verifica un periodo più lungo senza precipitazioni dopo la prima nevicata autunnale: tra il suolo caldo e la superficie fredda della neve a causa dell’irraggiamento si sviluppa un forte gradiente termico all’interno del manto nevoso. Se queste condizioni persistono per un periodo sufficientemente lungo, si possono formare strati deboli di grani sfaccettati o brina di profondità (cristalli a calice) a causa dell’aumento del metamorfismo costruttivo, che può essere significativo per il resto dell’inverno. Fortunatamente, in questa stagione siamo stati risparmiati da questo sviluppo e quindi abbiamo avuto a che fare solo con strati deboli vicino alla superficie durante l’inverno, che di solito sono stati attivi solo per un breve periodo.

Pioggia a ripetizione fino in alta quota

Le temperature eccezionalmente miti hanno fatto sì che in alta quota (>2000 m) piovesse insolitamente spesso invece di nevicare. Ciò significa che quasi ogni mese invernale ha visto eventi in cui le precipitazioni sono cadute in forma liquida ad altitudini superiori ai 2500 metri. È noto che la pioggia provoca una perdita di compattezza del manto nevoso, che dipende in larga misura dalla temperatura della neve e dall’intensità della pioggia. Tuttavia, la pioggia fino ad alta quota favorisce anche lo sviluppo della situazione tipo 4 – “ freddo su caldo”. Se il manto nevoso inumidito dalla pioggia è sovrapposto alla neve fredda, in prossimità della superficie si possono formare strati deboli persistenti da metamorfismo costruttivo (spesso nella zona della crosta da fusione e rigelo). Le croste da fusione si formano anche in seguito a eventi di pioggia e al conseguente abbassamento della temperatura (senza precipitazioni). Soprattutto durante i periodi più lunghi di freddo e bel tempo, anche al di sotto di questi si formano strati deboli persistenti.

La stagione 2023/24 è stata forse anche avveniristica da questo punto di vista: con il riscaldamento, gli eventi di precipitazione con limiti delle nevicate al di sopra dei 2000 m diventeranno probabilmente più frequenti e dobbiamo aspettarci sempre più la formazione di croste da fusione e rigelo in alta quota.

“Spesso osserviamo la formazione di strati deboli fragili sotto forma di grani sfaccettati alle croste da fusione e rigelo. Se in futuro le piogge saranno più frequenti anche a quote più alte, è probabile che questo processo si accentui”. Patrick Nairz

Caldo secco a partire dalle vacanze di Natale

La seconda metà di dicembre è stata fin troppo mite, culminata in un fronte caldo il 24 dicembre (uno degli eventi con pioggia fino ad almeno 2600 m). L’intensità del disgelo natalizio è stata all’altezza del suo nome: alle basse quote, gran parte del manto nevoso esistente si è fuso. Di conseguenza, la pianura ha iniziato il nuovo anno senza neve in un periodo caldo e con scarse precipitazioni. Nonostante una quantità di neve fresca inferiore alla media in termini climatici, a gennaio abbiamo assistito a due brevi fasi di maggiore attività valanghiva.

Accumuli di neve ventata molto suscettibili al distacco a metà gennaio

La prima fase di maggiore attività valanghiva è stata nel fine settimana del 13 e 14 gennaio: il weekend precedente è nevicato prevalentemente senza vento. Nell’arco della settimana si sono verificate spesso le condizioni per la formazione di brina di superficie.

Il 13 e 14 gennaio, i venti da ovest si sono fatti sentire sempre di più e hanno trasportato la neve fresca a debole coesione. Ne sono scaturiti accumuli di neve ventata, per lo più piccoli ma estremamente instabili, che si sono posati sulla brina di superficie o sulla neve fresca a debole coesione. Di conseguenza, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di distacco di valanghe, che si sono concentrate soprattutto nelle Alpi del Lechtal e dell’Außerfern e nelle Alpi del Tux. Anche l’incidente mortale sul Geierköpfen nelle Alpi dell’Ammertal si è verificato a causa di questa evoluzione della situazione.

“La neve fredda a debole coesione sulla superficie nevosa e il vento in aumento da ovest sono stati gli ingredienti per la formazione di accumuli di neve ventata fresca, per lo più di piccole dimensioni, che sono stati facili da distaccare in molti luoghi nel fine settimana del 13 e 14 gennaio e hanno portato a numerosi incidenti da valanga”. Norbert Lanzanasto

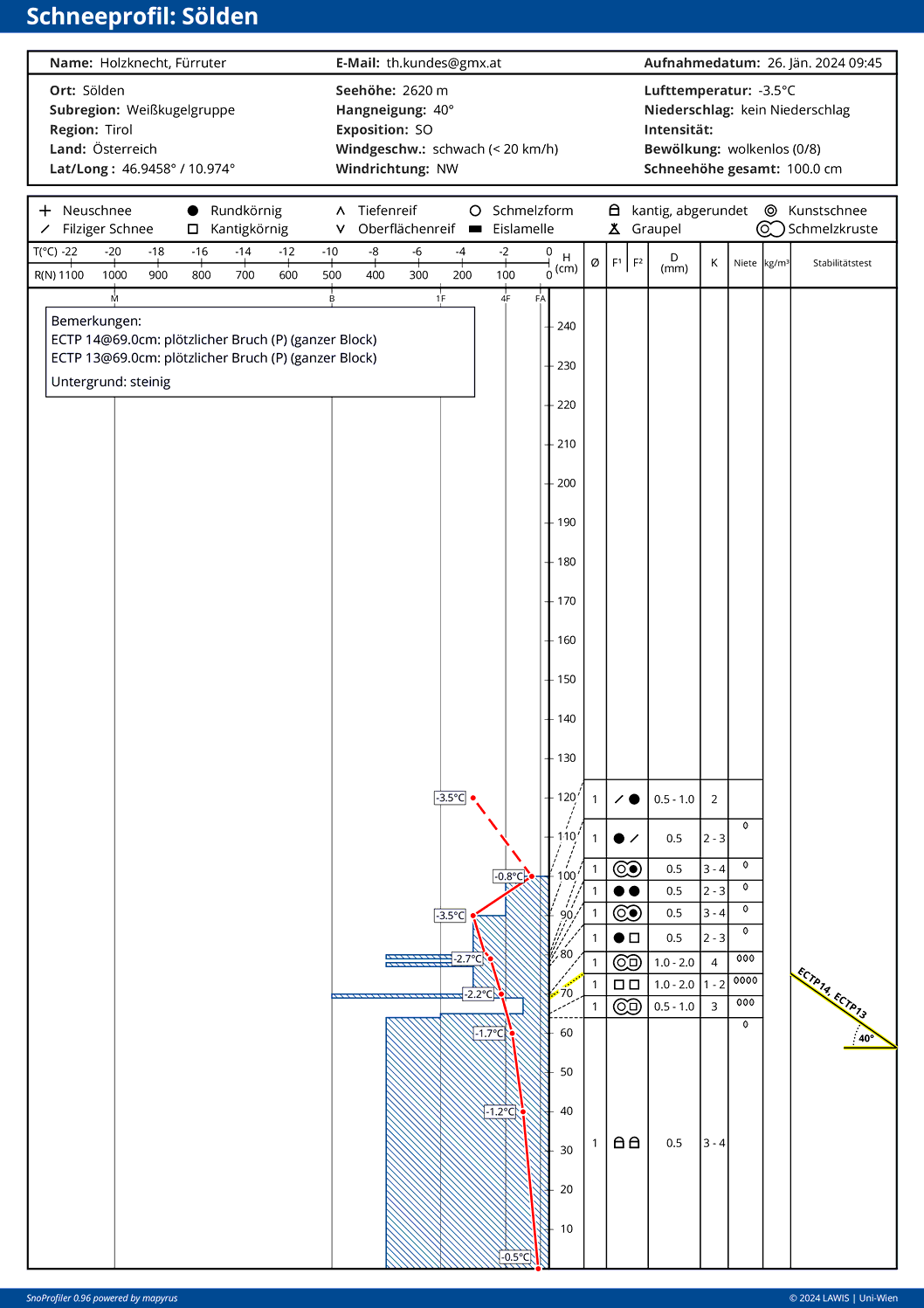

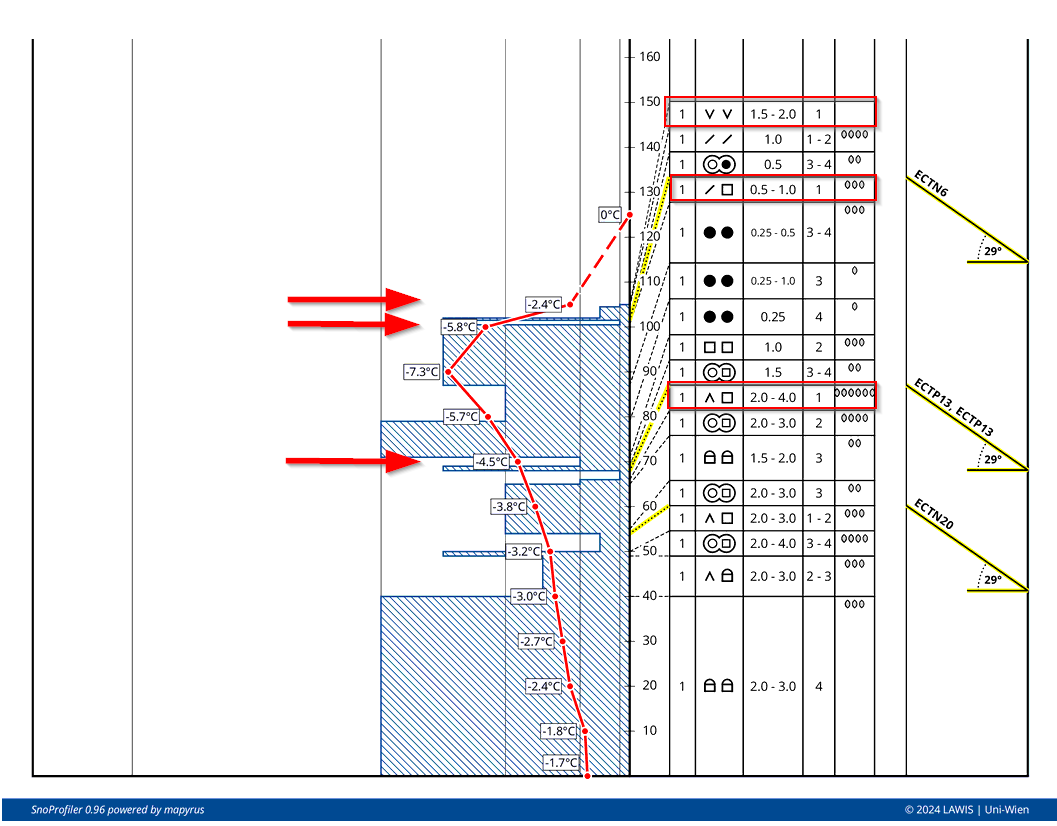

Breve problema di strati deboli persistenti sui pendii soleggiati

La seconda fase di aumento dell’attivita valanghiva e, di conseguenza, di numerose segnalazioni al centro di coordinamento di valanghe innescate da persone, si è verificata nel fine settimana del 27 e 28 gennaio. I distacchi erano dovuti a un problema di strati deboli persistenti in superficie, che si era formato a partire del 9 gennaio: sulle croste da fusione e rigelo che si sono formate successivamente (le cosiddette “croste da radiazione”) si è formato un debole strato di grani sfaccettati, secondo la situazione tipo 4 – “freddo su caldo”. A causa della mancanza di insolazione, la crosta da radiazione e lo strato debole che ne deriva non potevano naturalmente formarsi su pendii ombreggiati. Dopo la nevicata del 25-27 gennaio, la neve fresca e la neve ventata si sono sovrapposte allo strato debole instabile, e hanno formato il lastrone necessario per le valanghe di neve a lastroni. Gli incidenti da valanga associati a questo problema si sono verificati in particolare sui ripidi pendii orientali e meridionali al di sopra dei 2600 metri circa e sono stati limitati alle aree a nord della cresta alpina principale. Le principali aree interessate sono state le Alpi dello Stubai e dell’Ötztal. Questa situazione ha portato anche all’incidente mortale da valanga sul Gaiskogel nella regione di Kühtai-Geigenkamm.

Dopo un breve aumento della suscettibilità al distacco nel fine settimana in questione, lo strato debole si è rapidamente assestato con l’insolazione e le temperature più calde dei giorni successivi. Ciò è dovuto al fatto che un basso gradiente termico nell’area dello strato debole ha permesso un maggiore metamorfismo distruttivo. Di conseguenza, i grani sfaccettati si arrotondano e si formano legami più forti tra i singoli cristalli, aumentando così la resistenza dello strato debole.

Di conseguenza, non abbiamo ricevuto altre segnalazioni di valanghe relative allo strato debole in questione. I risultati dei test di stabilità hanno mostrato una diminuzione della suscettibilità al distacco.

Firn in pieno inverno

Se gennaio era già troppo caldo, febbraio ha battuto tutti i record: il Tirolo ha registrato uno scarto di temperatura di +5,4 °C rispetto alla media di lungo periodo. È stato di gran lunga il febbraio più caldo in oltre 250 anni di misurazioni.

Le temperature ricorrenti, chiaramente troppo miti, hanno anche permesso di riscontrare, in questa stagione in pieno inverno, buone condizioni di firn. Una prima fase con una crosta da fusione e rigelo portante, soprattutto a quote medie, si è verificata dopo il già citato disgelo natalizio e si è conclusa con le precipitazioni di Capodanno. Il secondo periodo, significativamente più lungo, è iniziato alla fine di gennaio ed è stato anch’esso limitato principalmente alle quote medie. Fino al 7 febbraio sono prevalse condizioni miti, asciutte e soleggiate, che hanno prodotto buone condizioni di firn sui versanti meridionali.

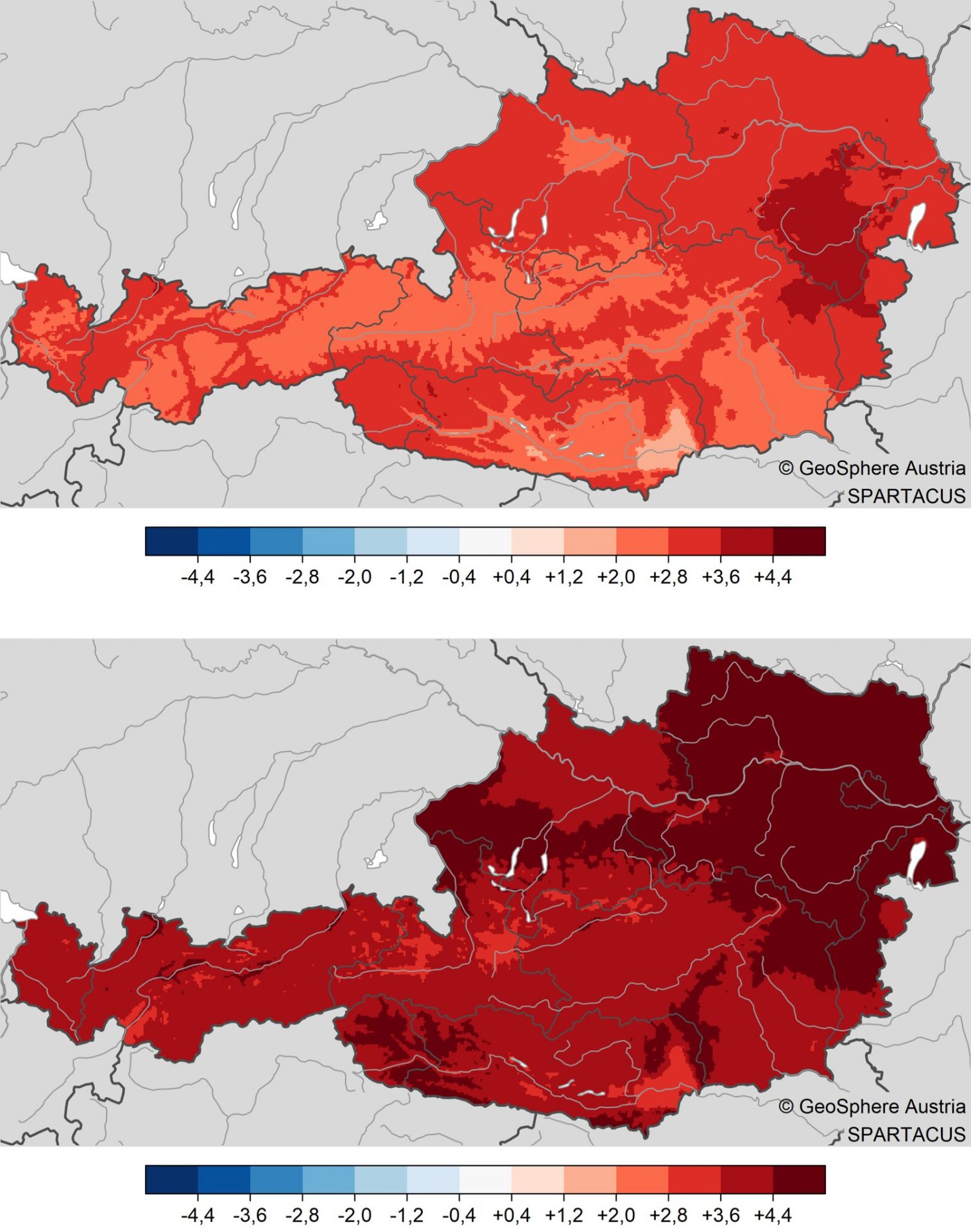

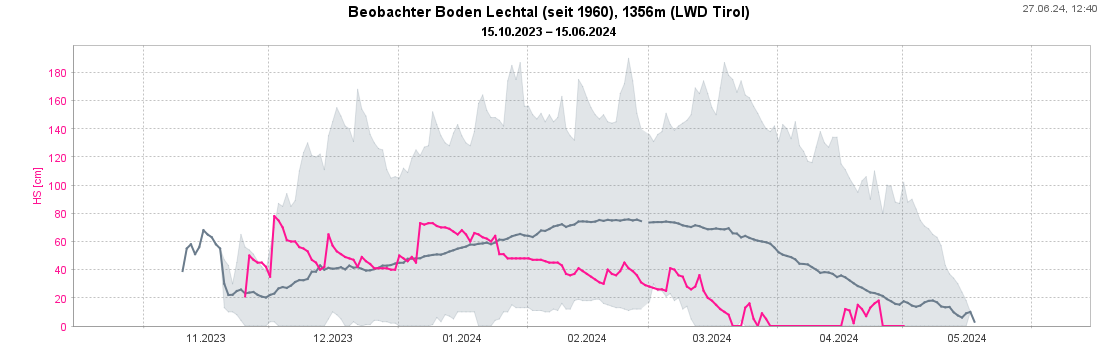

Finalmente nevica nel Tirolo dell’Est

Il Tirolo del Nord ha registrato precipitazioni leggermente inferiori alla media nei mesi di gennaio e febbraio e il tempo ha causato una marcata diminuzione della copertura nevosa fino alle zone di media quota. Al di sopra del limite del bosco, tuttavia, è stato ancora possibile attingere alle riserve di inizio inverno. Nel Tirolo dell’Est, invece, l’inizio dell’inverno è stato molto più stentato. La corsa al recupero è stata ancora più rapida, a partire dalle precipitazioni dell’8 febbraio. Dall’inizio di febbraio a metà aprile, il tempo è stato dominato per lunghi tratti da aree esposte a stau da sud, il che significa che nel Tirolo dell’Est è caduto quasi il doppio delle precipitazioni rispetto alla media a lungo termine. In questo periodo, anche le regioni lungo la cresta principale delle Alpi hanno ricevuto molta neve. Con 116 mm di precipitazioni a marzo, Obertilliach ha registrato un aumento del 97% rispetto alla media del periodo 1991-2020. Con temperature in Tirolo mediamente troppo calde di 2,8 °C a marzo, anche la copertura nevosa è variata notevolmente a seconda della fascia altitudinale. Mentre a Lienz non c’è stato un solo giorno di neve (in un marzo medio i giorni di manto nevoso sono 8), nelle zone più alte le altezze massime di neve al suolo sopra i 1500 m di altitudine in Tirolo sono state del 10-20 % superiori alla media climatica.

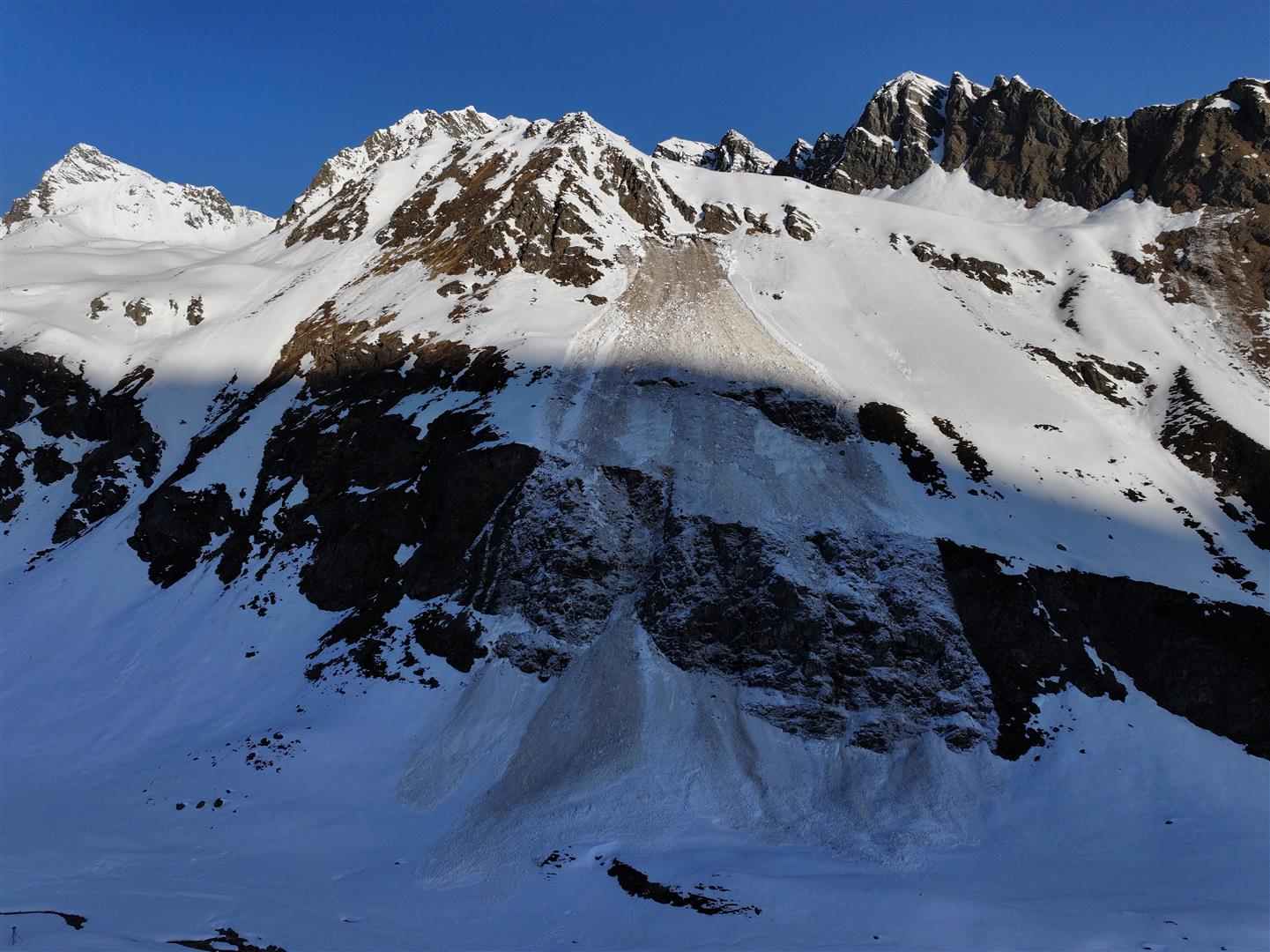

Neve pallottolare come strato debole rilevante a marzo

Dall’inizio di marzo, la primavera è diventata sempre più percepibile: precipitazioni a carattere rovescioso e convettivo hanno portato con sé alcune intense precipitazioni di neve pallottolare. I granelli di graupel depositati hanno formato uno strato debole rilevante per la formazione di valanghe di neve a lastroni, anche se di solito solo per un breve periodo, ma ripetutamente. Le valanghe provocate da neve pallottolare sono piuttosto rare, ma vengono comunque osservate di tanto in tanto. Alla fine di marzo, la neve pallottolare è stata inizialmente responsabile di due grandi e inaspettate valanghe (vedi immagini). La combinazione di strato debole e lastrone è stata causata da un fronte freddo molto intenso, che il 23 marzo ha portato precipitazioni abbondanti (compreso la neve pallottolare come strato debole) e venti burrascosi (formazione del lastrone).

Il fenomeno della neve pallottolare è particolarmente tipico del tardo inverno e della primavera. Rispetto all’inverno, il sole fornisce già molta più energia, che riscalda il suolo e fa salire le masse d’aria. Questi processi convettivi sono sempre turbolenti e fanno sì che i cristalli di ghiaccio nelle nubi in formazione si muovano in modo selvaggio – scendono un po’ e poi vengono rilanciati, più volte, prima di cadere al suolo. Oltre ai cristalli di ghiaccio, in una nuvola sono sempre presenti minuscole goccioline d’acqua. Esse rimangono liquide molto al di sotto del punto di congelamento e sono quindi chiamate goccioline sopraffuse. Quando le goccioline sopraffuse si scontrano con i cristalli di ghiaccio, si congelano immediatamente. Questa collisione si verifica con particolare frequenza nella confusione turbolenta della convezione ed è così che si forma la neve pallottolare: un cristallo di ghiaccio a cui si sono congelate le gocce d’acqua sopraffuse. I grani di graupel sono rotondi, di colore bianco brillante, grandi fino a 5 millimetri e assomigliano a palline di polistirolo.

”Le nubi convettive da rovescio o da temporale sono caratterizzate da forti correnti ascensionali e discensionali. Questo fa sì che le gocce d’acqua sopraffuse si scontrino con i cristalli di ghiaccio in volo. Se questo processo si protrae abbastanza a lungo, si formano i tipici grani rotondi e bianchi della neve pallottolare (graupel)”. Marie Hofmann, stagista LWD Tirol

Caldo ad aprile con un marcato ciclo di neve bagnata

Il mese di aprile ha portato nuovi record di temperatura. Il 14 aprile, la stazione automatica dell’Università di Innsbruck ha registrato 30,7 °C, la temperatura più alta mai registrata in questa sede in un giorno di aprile dall’inizio delle misurazioni nel 1877. Le masse d’aria insolitamente calde raggiunsero il Tirolo in due fasi con correnti da sud-ovest e causarono una crescente saturazione d’acqua nel manto nevoso, che fino a quel momento era stato spesso continuo in quota. Entrambi i periodi di inizio estate si sono conclusi con il passaggio di un fronte freddo. In entrambi i casi, i fronti freddi sono stati associati a un aumento dell’attivita valanghiva di neve bagnata, anche se per cause diverse:

Nel primo caso, la neve fresca caduta il giorno successivo al passaggio del fronte freddo, l’11 aprile, è stata inumidita da una forte insolazione e da temperature miti. Questo ha fatto sì che la neve fresca a debole coesione perdesse per breve tempo resistenza, provocando un’elevata attività di valanghe valanghiva di neve a debole coesione. Per la maggior parte, le valanghe di neve a debole coesione sono slittate sulla crosta da fusione e rigelo formatasi tra la neve fresca e quella vecchia e sono rimaste di dimensioni medio-piccole. Occasionalmente, tuttavia, delle valanghe hanno sfondato la crosta da fusione e rigelo portante, interessando strati più profondi del manto nevoso, e nella zona di scorrimento trascinavano con sè la neve già umida e a bassa coesione del precedente periodo di caldo. Questa situazione ha portato al più grave incidente da valanga della stagione invernale nella Niedertal, nelle Alpi dell’Ötztal, in cui un gruppo di scialpinisti è stato travolto da una valanga spontanea durante la salita al rifugio Martin Busch e tre persone hanno perso la vita.

Nel secondo caso, il fronte freddo del 15 aprile ha portato pioggia fino a circa 2800 m, masse d’aria molto umide e radiazione diffusa. È stato uno dei giorni più ricchi di valanghe dell’inverno, con diverse grandi valanghe di neve a lastroni bagnata che si sono distaccate spontaneamente, soprattutto nei pendii ombrosi tra i 2300 e i 2600 metri circa. Fortunatamente, in questo contesto non si sono registrati danni alle persone o alle cose.

Polvere sahariana

La persistente corrente da sud sulla regione alpina ha trasportato alle nostre latitudini non solo masse d’aria mite, ma anche le polveri sollevate in Nord Africa. In una prima fase, grandi quantità di polvere sahariana ci hanno raggiunto intorno a Pasqua (30 marzo), colorando di rosso il cielo del Tirolo e offuscando la visibilità. Le precipitazioni del 31 marzo hanno rimosso la polvere sahariana dall’aria e l’hanno depositata sulla superficie della neve.

Questo primo deposito di polvere sahariana è stato coperto fino al 2 aprile da ulteriori nevicate. Le temperature sono poi tornate a salire in modo significativo – la stazione dell’aeroporto di Innsbruck ha registrato oltre 28 °C il 6 aprile. Il caldo e il sole hanno portato a un aumento del processo di fusione della neve, in particolare a bassa e media quota, ed è stato possibile osservare come lo strato di polvere sahariana pasquale si sia progressivamente scompariva a seconda dell’altitudine e dell’esposizione.

Anche durante il successivo evento precipitativo del 9 e 10 aprile la polvere sahariana è stata lavata via dall’aria e si è depositata nuovamente sulla superficie nevosa. Nei profili del manto nevoso dei giorni successivi, abbiamo trovato uno o due strati di polvere sahariana, a seconda della fascia altitudinale: nelle zone più basse, il primo strato di neve caduto prima del secondo evento era già completamente fuso e la polvere si è quindi unita al secondo strato per formare un unico, spesso strato di polvere sahariana.

La polvere sahariana è stata trasportata sopra il Tirolo anche a metà e fine febbraio. Rispetto a Pasqua, tuttavia, le quantità sono state significativamente inferiori e sono mancate anche le precipitazioni, che sono in gran parte responsabili del deposito della polvere sulla superficie nevosa.

Infine, di nuovo inverno

L’inverno è tornato in Tirolo a metà aprile con irruzione di aria fredda. Il clima freddo e instabile di aprile è durato per quindici giorni e più volte ha nevicato fino a bassa quota con varie aree esposta a stau da nord. A Lienz, ad esempio, il 23 aprile sono stati registrati altri 5 cm di neve fresca. In totale, in alcune delle principali aree di precipitazione a nord dell’Inn e sull’Arlberg sono caduti più di 100 cm di neve. Nonostante queste notevoli quantità di neve fresca, in quei giorni abbiamo classificato il pericolo di valanghe moderato. In questo periodo dell’anno, una piccola quantità di radiazione diffusa è sufficiente per assestare e consolidare il manto nevoso, che di solito è già presente durante la fase di maltempo a causa delle precipitazioni rovesciose. Gli accumuli di neve ventata sono quindi solitamente instabili solo per un tempo molto breve dopo la loro formazione, per poi essere difficilmente suscettibili solo poche ore dopo.

Caldo e umido: un inverno modello per il futuro?

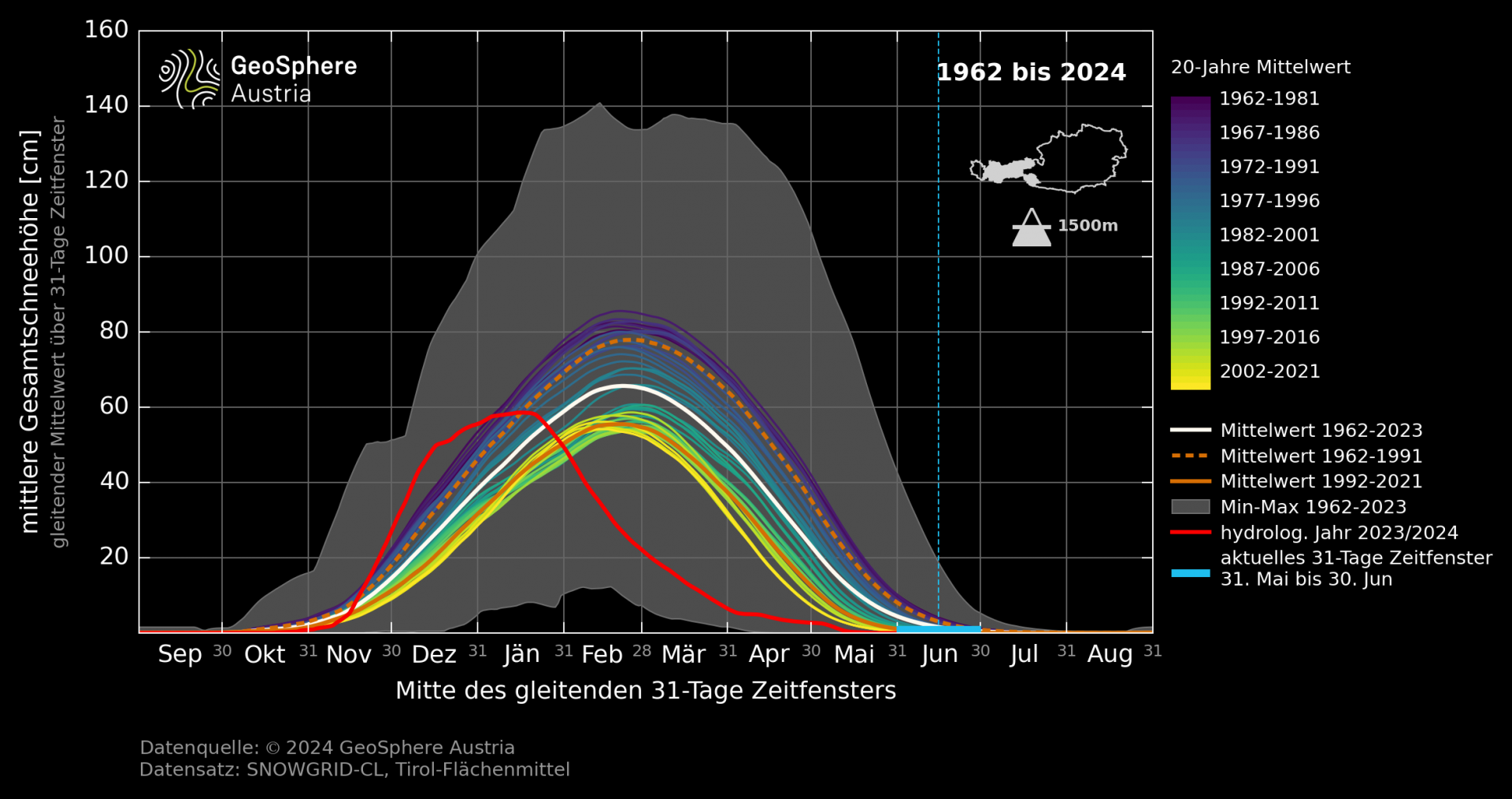

Nel complesso, l’inverno 2023/24 è stato caratterizzato da precipitazioni superiori alla media e da temperature molto miti. Nella seconda metà dell’inverno, questa combinazione ha portato a una copertura nevosa molto variabile a seconda della fascia altitudinale: pianure con poca neve o prive di neve si sono contrapposte a grandi quantità di neve al di sopra dei 1500 metri circa di quota. Tra i 500 e i 1000 metri di quota, in tutta l’Austria è caduto circa il 50% in meno di neve fresca e il manto nevoso è durato solo la metà rispetto a un inverno medio (dicembre, gennaio e febbraio). Nelle zone al di sopra dei 1500 m, invece, le precipitazioni superiori alla media (il Tirolo ha registrato un aumento del 44% rispetto alla media a lungo termine) hanno portato ad altezze di neve al suolo pari o superiori alla media climatica.

Secondo GeoSphere Austria, queste deviazioni sono di sicuro in linea con i cambiamenti previsti dagli scenari climatici per i prossimi decenni: in futuro, il riscaldamento porterà più pioggia che neve nelle zone basse; inoltre, la neve caduta si fonderà più rapidamente. In alta quota, invece, il freddo rimarrà generalmente sufficiente per assicurare nevicate. Allo stesso tempo, si prevede un aumento delle precipitazioni nei mesi invernali, che potrebbe portare anche ad altezze di neve al suolo superiori alla media. In futuro potremo probabilmente abituarci a un paesaggio simile a quello dell’inverno 2023/24.

“La stagione 2023/24 è un modello per gli inverni futuri: mi aspetto che le temperature miti e la conseguente copertura nevosa inferiore alla media nelle zone di bassa e media quota diventino sempre più comuni in futuro. Aumenteranno anche gli eventi piovosi fino a oltre 2000 m. Alle quote più alte, tuttavia, un aumento delle precipitazioni invernali potrebbe anche portare in futuro ad altezze di neve al suolo leggermente superiori alla media”. Christoph Mitterer

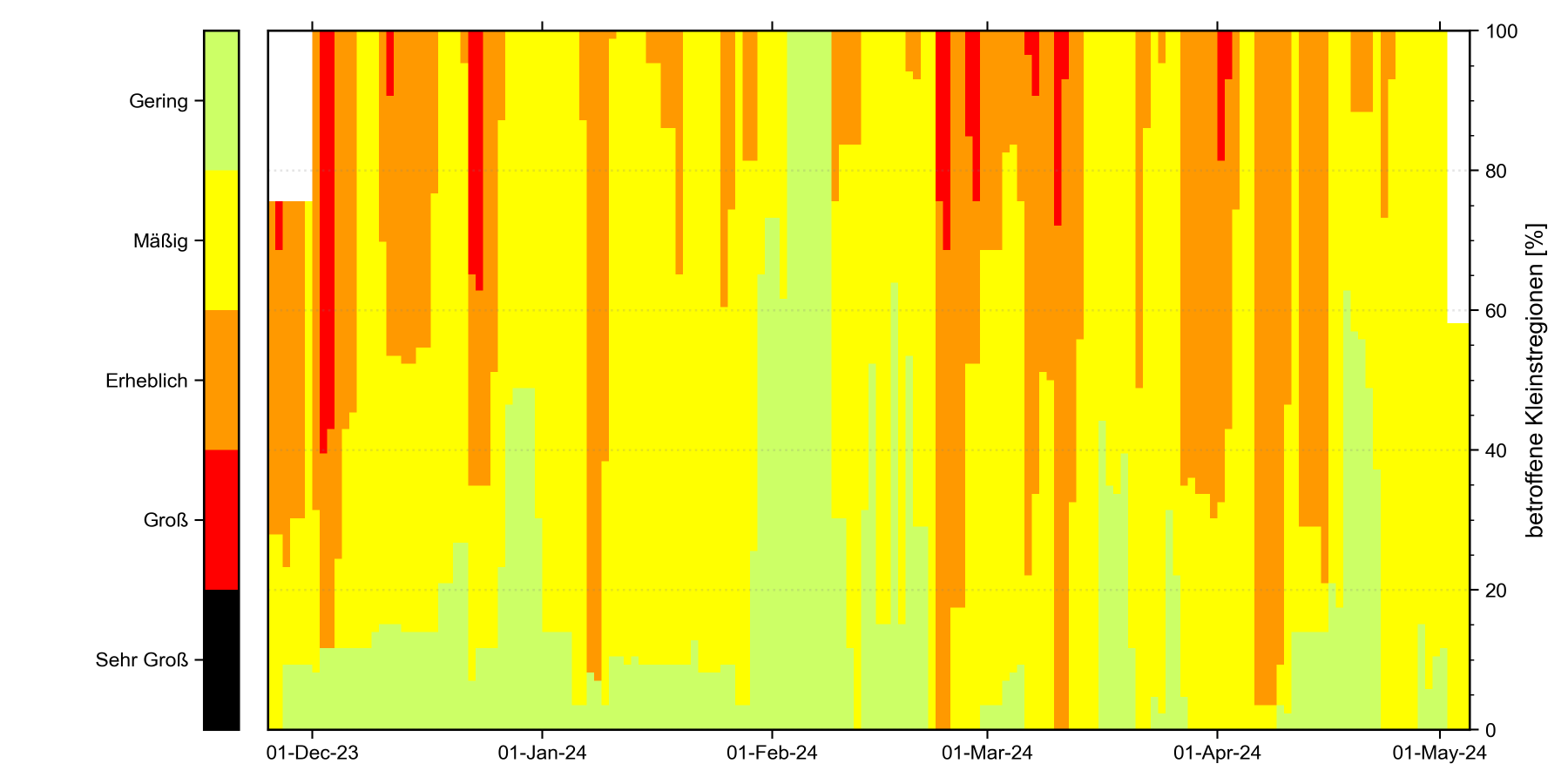

Inverno delle valanghe di slittamento

“A casa mia, è il più forte inizio inverno con attività di slittamento della neve che abbia mai visto finora in montagna. L’attività è stata forte anche nel 2017/18 e nel 2018/19 – ma più bocche di balena e meno valanghe, se ricordo bene”. – Lukas Ruetz, osservatore LWD Tirol

“Quest’inverno non c’è blog che non abbia una foto di una valanga di slittamento”: la didascalia di un post del blog di inizio febbraio descrive in modo appropriato il problema delle valanghe di slittamento. Le valanghe di slittamento sono state un argomento costante dall’inizio alla fine dell’inverno. I nostri osservatori ci hanno riferito all’unanimità che le valanghe di slittamento non solo erano solo frequenti, ma venivano osservate anche in luoghi in cui in precedenza non era nota alcuna attività di slittamento della neve.

Le condizioni per un’attività di slittamento della neve così persistente sono state create dall’inizio nevoso dell’inverno: molta neve è caduta su un terreno ancora caldo (che ha potuto accumulare molta energia sotto forma di calore durante i mesi autunnali soleggiati ed estremamente miti). Questa combinazione è spesso associata a una maggiore attività di slittamento della neve durante l’inverno. Ciò si è verificato anche nella passata stagione 2023/24: in 123 (78%) dei 158 giorni in cui è stato pubblicato un bollettino valanghe, le valanghe di slittamento sono state citate come problema valanghivo in almeno una meteo-nivo zona. Ci sono state solo due fasi più lunghe della stagione, all’inizio di gennaio e a metà febbraio, durante le quali l’attività di slittamento è stata piuttosto bassa. Al contrario, periodi particolarmente intensi di valanghe di slittamento si sono verificati ripetutamente durante tutto l’inverno.

Il problema delle valanghe di slittamento è stato alimentato da forti nevicate e piogge in alta quota nei mesi di novembre e dicembre. Le precipitazioni, sia in forma solida che liquida, rappresentano un carico per il manto nevoso. D’altra parte, anche grandi quantità di pioggia penetrano attraverso il manto nevoso fino al suolo naturale, dove agiscono come un film di scorrimento per ridurre la resistenza all’attrito. Entrambi gli aspetti intensificano il processo di slittamento e quindi le fasi di maggiore attività di slittamento della neve si verificano (di solito con un certo ritardo) dopo le precipitazioni più intense.

Nella seconda metà dell’inverno, significativamente più mite, il tempo mutevole con una miscela di radiazione diffusa e umidità dell’aria, pioggia e, in alcuni casi, depositi di polvere sahariana hanno spesso contribuito a una forte umidificazione e quindi a un aumento dell’attività di slittamento della neve. In primavera – o dal momento in cui il manto nevoso è isotermico – il processo di scivolamento è dominato principalmente dall’apporto d’acqua dalla superficie della neve. Si parla anche di valanghe di slittamento “calde”. In questo periodo, l’attività di slittamento della neve segue sempre più l’andamento diurno del pericolo di valanghe o le fasi generali dell’attività della neve bagnata.

Eventi valanghivi causati da neve da slittamento

Nella stagione 2023/24, il centro di coordinamento del Tirolo ha segnalato quattro incidenti valanghivi con coinvolgimento di persone riconducibili al problema delle valanghe di slittamento. Si tratta di una quota insolitamente elevata, soprattutto perché le valanghe di slittamento non sono innescate dalle persone coinvolte (come avviene nella maggior parte degli incidenti da valanga), ma si verificano sempre spontaneamente. Ciò significa che una valanga spontanea deve coincidere per tempo e luogo con la presenza di persone nel sito valanghivo corrispondente.

La vigilia di Natale, il 24 dicembre, dopo le intense precipitazioni del 21-23 dicembre, una signora che camminava su una strada forestale vicino a Obergurgl, in Ötztal, è stata avvolta dal pulviscolo di una valanga di slittamento che si era staccata più in alto. La persona è rimasta illesa e ha potuto continuare la sua passeggiata.

Il 26 gennaio, un gruppo di quattro arrampicatori su ghiaccio è stato travolto da una valanga di slittamento sulla via di accesso alla cascata di Marchlehn nella Pitztal. Una persona è rimasta gravemente ferita. Anche poco prima di questo evento era nevicato abbondantemente, con il limite delle nevicate inizialmente ancora al di sopra del limite del bosco e poi sceso a quote medie con il passaggio del fronte freddo. È quindi probabile che il fattore decisivo sia stata una combinazione di carico aggiuntivo e l’apporto di pioggia all’interfaccia con il terreno naturale.

La terza valanga di slittamento con coinvolgimento di persone è stata causata da masse d’aria calda e umida, che hanno portato pioggia fino a oltre 2500 m in Tirolo nella notte del 17 febbraio, nell’ambito di un fronte freddo (non così freddo). A causa del notevole apporto di calore, nel fine settimana sono state osservate numerose valanghe di neve bagnata e di slittamento, tra cui una valanga nella zona della Pfundsalm a Hochfügen. Due persone sono state travolte. Tuttavia, entrambe si sono fermate sulla superficie della neve e sono rimaste illese.

Il 9 aprile, un incidente sul Bärenkopf nei Monti del Karwendel orientale è stato fatale a causa di una valanga di slittamento (spontanea). Maggiori informazioni sull’incidente sono riportate nel capitolo seguente sugli incidenti da valanga in Tirolo.

Fortunatamente non ci sono state vittime in un’altra valanga di slittamento nella zona del rifugio Franz-Senn il 23 aprile. Tuttavia, la valanga ha travolto l’area della via ferrata del rifugio, frequentata solo pochi giorni prima. L’attività di slittamento della neve è stata osservata con preoccupazione dal gestore del rifugio, soprattutto perché conosce le zone di pericolo da decenni di esperienza. Cosa possiamo imparare da questo esempio? Poiché le valanghe di slittamento si verificano sempre spontaneamente ed è quasi impossibile prevedere quando si distaccheranno, l’unico modo per ridurre al minimo il proprio rischio è evitare le aree sotto le crepe o rimanere nella zona di pericolo solo per il minor tempo possibile. La gestione del pericolo di valanghe di slittamento è quindi molto simile alla gestione del rischio di caduta massi o di distacchi da un ghiacciaio. Naturalmente, però, queste raccomandazioni per la gestione del rischio possono essere seguite solo se si conoscono le zone in cui potrebbero verificarsi valanghe di slittamento e se non ci si espone inconsapevolmente al pericolo.

Tre situazioni paragonabili

All’inizio di dicembre, a metà/fine febbraio e all’inizio di marzo, ci siamo trovati di fronte a una situazione iniziale molto simile, prima di forti precipitazioni: abbiamo trovato strati deboli pronunciati e persistenti nell’area della superficie nevosa. Questi si trovavano per lo più su croste da fusione e rigelo che si erano formate durante le precedenti precipitazioni con pioggia fino in alta quota. All’inizio di marzo, inoltre, si era formata brina di superficie la notte precedente la precipitazione. Una situazione iniziale che poteva creare problemi in caso di forti nevicate.

Anche gli eventi precipitativi che hanno portato all’innevamento degli strati deboli sono stati paragonabili: sono stati complessivamente forti, accompagnati da temperature in calo e da vento scarso o in diminuzione. Dal nostro punto di vista, le trappole sembravano tese – c’erano tutti gli ingredienti per un’attivita valanghiva elevata: la grande quantità di neve fresca ha coperto gli strati deboli vicino alla superficie e, dove ha potuto legarsi per l’influenza del vento o della radiazione, ha formato il lastrone necessario per le valanghe. Inoltre, i punti pericolosi erano parzialmente coperti dalla neve a causa del vento in diminuzione ed erano quindi difficili da riconoscere. Tutte e tre le situazioni sono state quindi valutate come forte pericolo di valanghe in alcune parti del Land: ci aspettavamo molti punti pericolosi in cui si sarebbero potute distaccare molto facilmente valanghe talvolta anche di grandi dimensioni.

A posteriori, ciò che accomuna tutti gli eventi è che, sebbene durante le nevicate vi sia stata un’attivita valanghiva elevata (grandi valanghe spontanee e buoni successi dei brillamenti), la suscettibilità del manto nevoso al distacco è poi (inaspettatamente) diminuita rapidamente. Le cause sono probabilmente diverse: all’inizio di dicembre e a metà/fine febbraio, secondo i riscontri ottenuti dal terreno, il “lastrone” non era abbastanza pronunciato. La neve fresca era talmente a debole coesione, a causa della scarsa influenza del vento e delle basse temperature, che non era possibile la propagazione della frattura. Nelle posizioni più esposte, dove il vento era in grado di formare il lastrone, il manto nevoso era molto fragile, altrimenti c’era spesso una buona neve farinosa – quindi nel complesso c’erano molti meno punti pericolosi del previsto. All’inizio di marzo, dopo l’alta attività valanghiva durante l’evento nevoso, abbiamo ipotizzato che il successivo miglioramento del tempo (e la migliore coesione del lastrone associata all’insolazione e al riscaldamento) sarebbe stato accompagnato da un’alta instabilità del manto nevoso anche dopo la fine delle precipitazioni. Tuttavia, il picco dell’attivita valanghiva è stato raggiunto prima: a causa del rialzo della temperatura, il lastrone di neve è stato probabilmente in grado di formarsi particolarmente bene durante l’evento precipitativo. Quindi, le valanghe si sono distaccate in gran numero in punti con brina di superficie già in quel momento e la situazione è rapidamente migliorata.

Nella revisione dei tre eventi, la situazione valanghiva è stata valutata come troppo critica, in particolare il giorno successivo alle nevicate. Nell’analizzare la nostra valutazione, abbiamo ricostruito la situazione iniziale, l’evoluzione della situazione e le nostre decisioni in base a ciò. La nostra conclusione: sulla base dei dati a nostra disposizione, probabilmente avremmo fatto di nuovo una valutazione simile della situazione valanghiva. La rapida attenuazione della situazione era imprevedibile a causa della natura persistente degli strati deboli; l’influenza del vento è generalmente sempre un parametro molto difficile da prevedere nella regione alpina e quindi la sua influenza sullo sviluppo del pericolo valanghe è complessa e soggetta a grande incertezza. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la variabilità locale della forza del vento. La lezione per i nostri utenti è che anche il bollettino valanghe è solo una previsione e cela incertezze. È e rimane importante confrontare la situazione reale sul luogo con le previsioni e, se necessario, adattare la propria idea e quindi la programmazione di una gita a circostanze diverse.

“Il bollettino valanghe è e rimane una previsione, soggetta a incertezze. È quindi importante confrontare sempre la situazione sul posto con le previsioni e le proprie aspettative”. Matthias Walcher

È possibile scaricare qui l‘intero report stagionale dei servizi valanghe austriaci per la stagione 2023/2024, nonché i rapporti più vecchi fino all’inverno 1991/1992.