Der Winter in Stichworten

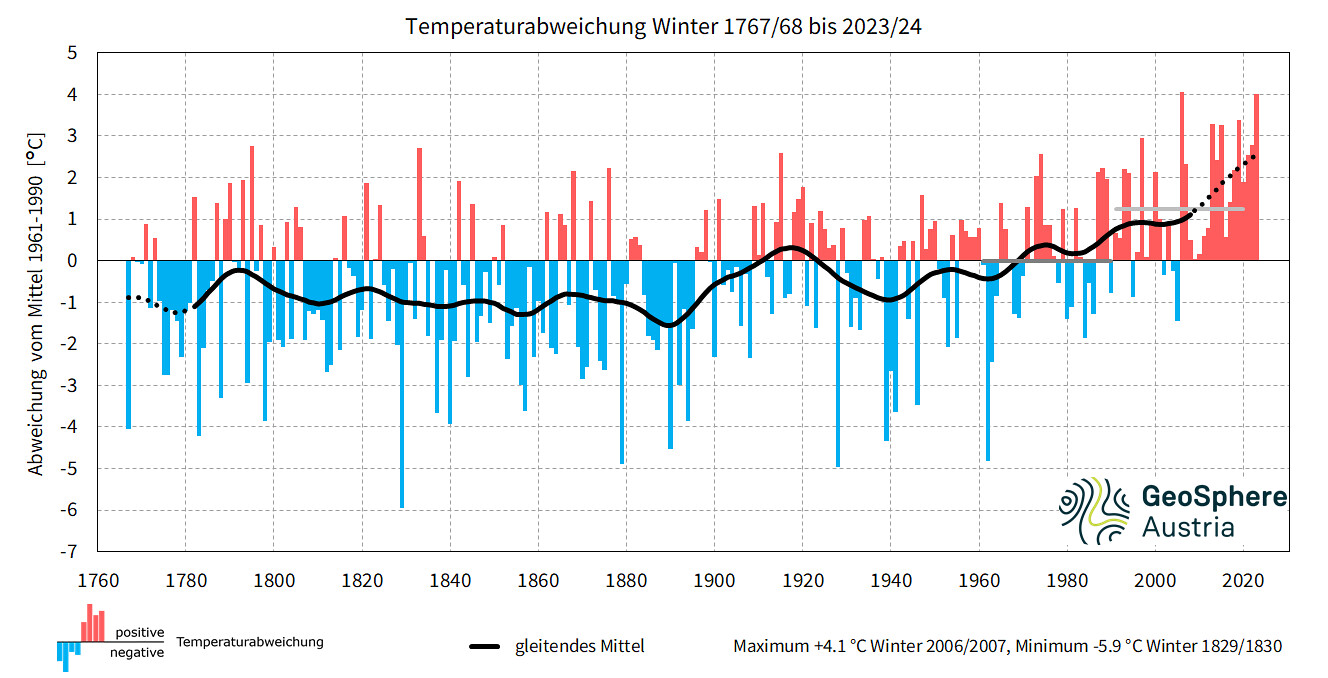

- In Tirols Tälern der wärmste Winter der 257-jährigen-Messgeschichte, der zweitwärmste am Berg.

- Dreiteilung des Winters: zu Beginn viel Niederschlag im Norden – trocken in Osttirol, nach Weihnachten dann über lange Zeit warm und eher niederschlagsarm. Ab Mitte Februar vermehrt Südstaulagen.

- Häufig Regen bis in hohe Lagen, auch im Hochwinter (> 2500 m)

- Wenig Schnee in tiefen Lagen, auf den Bergen teils überdurchschnittliche Schneehöhen

- Gleitschnee als Dauerthema

- Mit Abstand wärmster Februar der Messgeschichte (+5.4 °C in Tirol) – selbst für einen durchschnittlichen März war der diesjährige Februar österreichweit +1.4 °C zu warm.

- Außergewöhnlich warme Luftmassen in der ersten Aprilhälfte und damit einhergehende rasche Durchnässung der Schneedecke bis ins Hochgebirge

- 8 Personen haben in der Wintersaison 2023/24 in Tirol bei Lawinenunfällen ihr Leben verloren. Im Mittel waren in den vergangenen 20 Jahren (seit der Saison 2003/04) 11 Lawinenopfer pro Wintersaison zu beklagen.

Blitzlichter des Winters in chronologischer Reihenfolge

Niederschlagsintensiver Winterstart

Vor allem der Saisonbeginn – also die Monate November und Dezember – verliefen außerordentlich niederschlagsreich. Der Dezember reihte sich österreichweit auf Platz zwei der niederschlagsreichsten Dezembermonate seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1851 ein. In Reutte knackte die Wetterstation mit satten 292 Millimetern Niederschlag den bestehenden November- Rekord von 1947 (278 mm). Die überwiegend nord- bis nordwestlich geprägten Wetterlagen führten allerdings zu einer unregelmäßigen Verteilung der Niederschlagsanomalien: Nordtirol erzielte stark überdurchschnittliche Werte, Osttirol lag weitgehend im Klimamittel. Ganz Tirol verzeichnete dennoch eine Abweichung des Niederschlags vom langjährigen Mittel um +96 % im November sowie um +106 % im Dezember (also mehr als doppelt so viel wie in einem durchschnittlichen Dezember).

Diese außergewöhnlichen Summen machten sich auch in den Neuschneesummen bemerkbar: Diese erreichten in den inneralpinen Regionen, entlang sowie nördlich des Alpenhauptkamms laut GeoSphere Austria in tiefen wie in höheren Lagen ein Plus von 60 % im November, und auch im Dezember fielen überdurchschnittliche Mengen an Neuschnee. Nur die Tallagen Osttirols kamen mit einem Minus von 50 % im Vergleich zum langjährigen Mittel im November und auch im Dezember deutlich zu kurz.

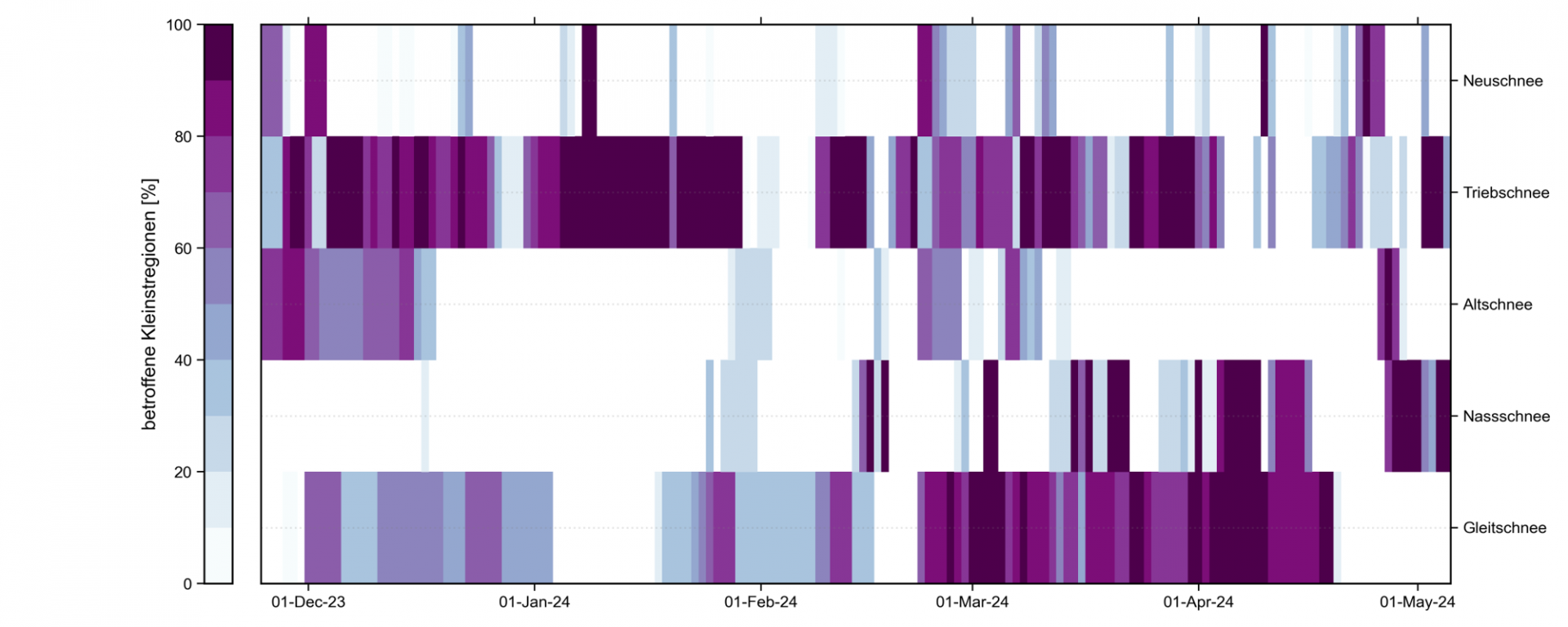

Der kräftige Winterbeginn wirkte sich in der Folge bedeutend auf die Lawinentätigkeit im weiteren Saisonverlauf aus: Die großen Mengen an Schnee, die auf den noch warmen Boden fielen, bedingten einerseits eine über den gesamten Winter erhöhte Gleitschneeaktivität (siehe weiter unten). Die anhaltenden Schneefälle und somit das Ausbleiben einer längeren Hochdruckwetterlage im Frühwinter führten außerdem dazu, dass sich keine bodennahe Schwachschicht ausbilden konnte. Eine solche kann v.a. dann entstehen, wenn sich nach ersten Schneefällen im Herbst eine längere niederschlagsfreie Zeit einstellt: zwischen dem warmen Boden und der aufgrund von Abstrahlung kalten Schneeoberfläche entsteht innerhalb der noch geringmächtigen Schneedecke ein starker Temperaturgradient. Bleiben diese Bedingungen ausreichend lange bestehen, können sich durch verstärkte aufbauende Umwandlung Schwachschichten aus kantigen Kristallen oder Tiefenreif (Becherkristalle) ausbilden, welche für den restlichen Winter bedeutsam sein können. Diese Entwicklung blieb uns diese Saison jedoch erfreulicherweise erspart und so hatten wir es den gesamten Winter über ausschließlich mit oberflächennahen, und meist nur für kurze Zeit aktiven Schwachschichten zu tun.

Immer wieder Regen bis hoch hinauf

Die außerordentlich milden Temperaturen sorgten dafür, dass es ungewöhnlich oft bis in hohe Lagen (>2000 m) hinauf regnete, anstatt zu schneien. So waren fast in jedem Wintermonat Ereignisse dabei, während derer Niederschlag bis über 2500 m hinauf in flüssiger Form fiel. Regen führt bekanntlich zu einem Festigkeitsverlust der Schneedecke, welcher wesentlich von der Schneetemperatur und der Regenintensität abhängt. Regen bis hoch hinauf fördert aber auch die Ausbildung des Gefahrenmusters 4 – „kalt auf warm“. Wenn eine durch Regeneinfluss angefeuchtete Schneedecke von kaltem Schnee überlagert wird, können sich nachfolgend oberflächennahe, persistente (aufbauend umgewandelte) Schwachschichten (nicht selten im Bereich von Schmelzkrusten) bilden. Zudem entstehen durch Regenereignisse samt anschließendem Temperaturrückgang (ohne Niederschlag) Schmelzkrusten. Insbesondere während länger anhaltender, kalter Schönwetterphasen entwickeln sich darunter ebenso persistente Schwachschichten.

Auch in dieser Hinsicht war die Saison 2023/24 vielleicht zukunftsweisend: mit der Erwärmung werden Niederschlagsereignisse mit Schneefallgrenzen oberhalb von 2000 m wohl immer häufiger und wir müssen vermehrt mit der Ausbildung von Schmelzkrusten bis in hohe Lagen rechnen.

„An Schmelzkrusten beobachten wir häufig die Ausbildung von störanfälligen Schwachschichten in Form von kantigen Kristallen. Regnet es zukünftig immer häufiger bis in größere Höhen, kann dieser Prozess mutmaßlich verstärkt in Erscheinung treten.“ Patrick Nairz

Warme Durststrecke ab den Weihnachtsfeiertagen

Die zweite Dezemberhälfte verlief deutlich zu mild und gipfelte schließlich mit einer Warmfront am 24. Dezember (eines der Ereignisse mit Regen bis zumindest auf 2600 m hinauf). In seiner Intensität machte das Weihnachtstauwetter seinem Namen alle Ehre: in tiefen Lagen schmolz ein Großteil der bestehenden Schneedecke dahin. So starteten die Niederungen im neuen Jahr bereits schneefrei in eine warme und niederschlagsarme Zeit. Trotz klimatisch unterdurchschnittlicher Neuschneezuwächse erlebten wir im Jänner zwei kurze Phasen mit erhöhter Lawinenaktivität.

Sehr störanfälliger Triebschnee Mitte Jänner

Die erste Phase erhöhter Lawinenaktivität ereignete sich am Wochenende des 13. und 14. Jänners: Am Wochenende zuvor hatte es meist recht windberuhigt geschneit. Im Laufe der Woche waren dann vielfach die Bedingungen für die Entstehung von Oberflächenreif gegeben.

Am 13. und 14. Jänner setzte zunehmend Wind aus westlichen Richtungen ein und verfrachtete den bis dahin lockeren Neuschnee. Es entstanden meist kleine, aber äußerst störanfällige Triebschneepakete, die auf dem Oberflächenreif oder auf noch lockerem Neuschnee zu liegen kamen. In der Folge erreichten uns zahlreiche Meldungen von Lawinenauslösungen, wobei der Schwerpunkt vor allem im Außerfern und Lechtal sowie in den Tuxer Alpen zu liegen schien. Auch der tödliche Unfall an den Geierköpfen in den Ammertaler Alpen ereignete sich als Folge dieser Situationsentwicklung.

„Lockerer, kalter Schnee an der Schneeoberfläche sowie auflebender Westwind waren die Zutaten für die Bildung von frischen, meist kleinen Triebschneepaketen, welche am Wochenende vom 13. und 14. Jänner vielerorts leicht zu stören waren und zu zahlreichen Lawinenereignissen führten.“ Norbert Lanzanasto

Kurzfristig oberflächennahes Altschneeproblem an Sonnenhängen

Die zweite Phase erhöhter Lawinenaktivität und folglich ebenfalls zahlreichen Leitstellenmeldungen zu personenausgelösten Lawinen ereignete sich am Wochenende vom 27. und 28. Jänner. Zurückzuführen waren die Auslösungen auf ein oberflächennahes Altschneeproblem, welches sich ab dem 9. Jänner ausgebildet hatte: Sonneneinstrahlung führte an jenen oft wolkenlosen Tagen an bzw. knapp unterhalb der Schneeoberfläche zu einer Anfeuchtung des noch lockeren Neuschnees. An der bzw. den in weiterer Folge entstandenen Schmelzkruste/n (sogenannte/n „Strahlungskruste/n“) entwickelte sich nach dem Gefahrenmuster 4 – „kalt auf warm“ eine Schwachschicht aus kantigen Kristallen. Mangels Sonneneinstrahlung hatte sich die Strahlungskruste und die resultierende Schwachschicht an Schattenhängen naturgemäß nicht ausbilden können. Neu- und Triebschnee überlagerten nach den Schneefällen vom 25. bis 27. Jänner die störanfällige Schwachschicht und bildeten das für Schneebrettlawinen notwendige Brett. Lawinenunfälle, welche mit diesem Altschneeproblem in Verbindung standen ereigneten sich insbesondere an steilen Ost- und Südhängen oberhalb rund 2600 m und beschränkten sich auf Gebiete nördlich des Alpenhauptkamms. Hauptbetroffen waren dabei die Stubaier- sowie Ötztaler Alpen. Diese Situation führte auch zum tödlichen Lawinenunfall am Gaiskogel in der Region Kühtai-Geigenkamm.

Nach der kurzfristig erhöhten Störanfälligkeit am besagten Wochenende, verfestigte sich die Schwachschicht mit Sonneneinstrahlung und wieder wärmeren Temperaturen in den Folgetagen rasch. Dies hat damit zu tun, dass bedingt durch einen flachen Temperaturgradienten im Bereich der Schwachschicht verstärkt abbauende Umwandlung stattfinden konnte. Dabei werden kantige Kristalle abgerundet und es entstehen dadurch stärkere Bindungen zwischen einzelnen Kristallen, was wiederum die Festigkeit der Schwachschicht erhöht.

Es erreichten uns daraufhin keine weiteren Lawinenabgänge mehr, welche mit der besagten Schwachschicht in Zusammenhang standen. Resultate von Stabilitätstests zeugten von einer Abnahme der Störanfälligkeit.

Firn im Hochwinter

War der Jänner schon zu warm, so brach der Feber sämtliche Rekorde: Tirol verzeichnete eine Temperaturabweichung vom langjährigen Mittel von +5,4 °C. Es war der mit Abstand wärmste Feber der über 250- jährigen Messreihe.

Die immer wiederkehrenden, deutlich zu milden Temperaturen führten auch dazu, dass man in dieser Saison mitten im Hochwinter gute Firnbedingungen antreffen konnte. Eine erste Phase mit tragfähigem Harschdeckel v.a. in mittleren Lagen stellte sich nach dem bereits erwähnten Weihnachtstauwetter ein und wurde mit den Silvesterniederschlägen beendet. Die zweite, deutlich längere Periode begann Ende Januar und beschränkte sich ebenfalls vorwiegend auf mittlere Lagen. Bis zum 7. Feber herrschten milde, trockene und sonnige Verhältnisse, die südseitig teils gute Firnbedingungen mit sich brachten.

Doch noch Schnee für Osttirol

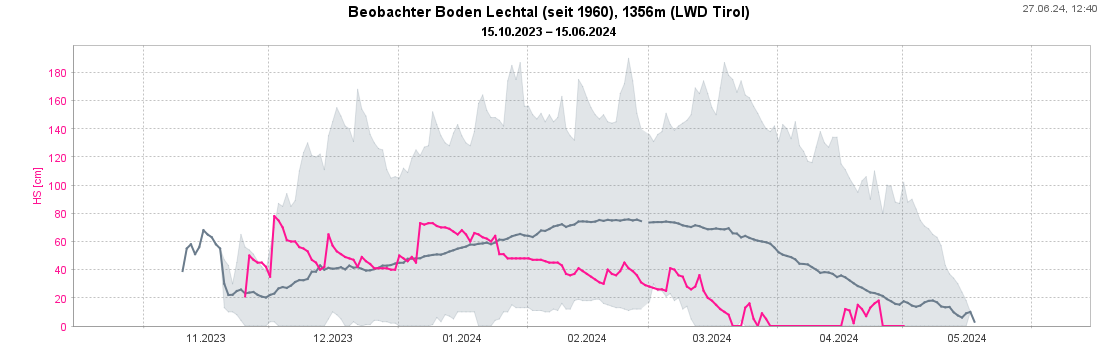

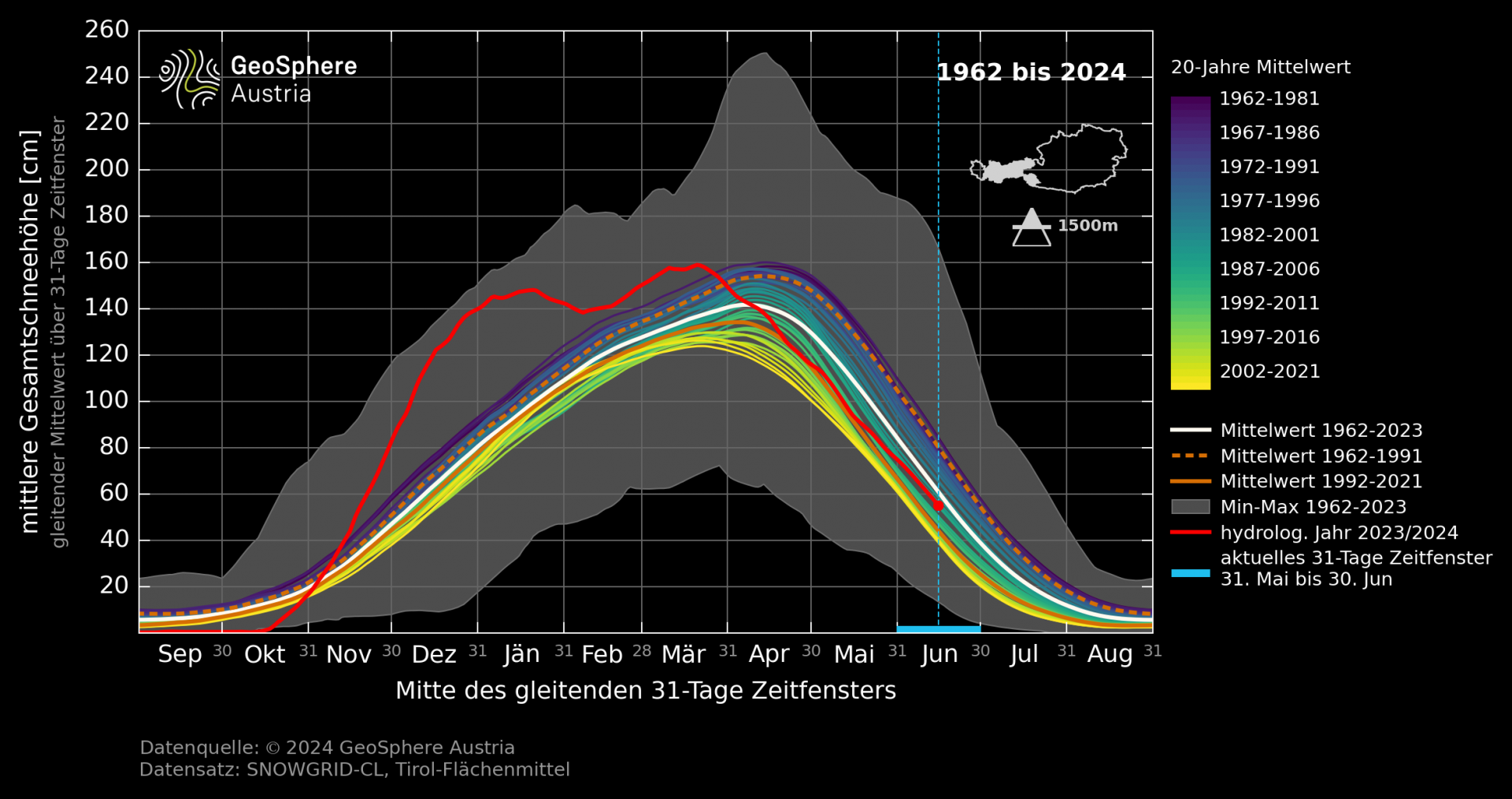

Nordtirol hatte im Flächenmittel im Jänner und Feber leicht unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen zu verzeichnen, und so sorgte das Wetter bis in mittlere Lagen für einen markanten Rückgang der Schneebedeckung. Oberhalb der Waldgrenze konnte man jedoch noch aus Rücklagen vom Frühwinter zehren. In Osttirol dagegen war der Winterstart bedeutend zögerlicher. Umso rasanter gestaltete sich dort die Aufholjagd beginnend mit den Niederschlägen ab dem 8. Feber. Von Anfang Feber bis Mitte April dominierten Südstaulagen über weite Strecken das Wettergeschehen und so fiel in Osttirol im Feber fast doppelt so viel Niederschlag wie im langjährigen Mittel. Auch die Regionen entlang des Alpenhauptkammes bekamen in diesem Zuge noch einmal ordentlich Schnee ab. Obertilliach verzeichnete im März mit 116 mm Niederschlag ein Plus von 97 % im Vergleich zum Mittel der Periode 1991 – 2020. Mit den in Tirol um durchschnittlich 2.8 °C zu warmen Temperaturen blieb im März auch die je nach Höhenlage stark unterschiedliche Schneebedeckung bestehen. Während in Lienz an keinem einzigen Tag Schnee lag (in einem durchschnittlichen März liegt an 8 Tagen eine Schneedecke), kam weiter oben nochmal einiges dazu, und so lagen die maximalen Schneehöhen oberhalb von 1500 m Seehöhe in Tirol um 10 bis 20 % über dem Klimamittel.

Graupel als relevante Schwachschicht im März

Ab Anfang März machte sich das Frühjahr immer deutlicher bemerkbar: schauerartige, konvektive Niederschläge brachten zum Teil intensive Graupelniederschläge mit sich. Die abgelagerten Graupelkörner stellten dabei – zwar meist nur kurzzeitig aber wiederholt – eine im Hinblick auf Schneebrettlawinen relevante Schwachschicht dar. Lawinenauslösungen im Graupel sind zwar eher selten, werden aber dennoch immer wieder vereinzelt beobachtet. Ende März zeigte sich Graupel zumindest initial für zwei überraschend großflächige Lawinenabgänge verantwortlich (siehe Bilder). Die Kombination aus Schwachschicht und Brett ergab sich in Folge einer markanten Kaltfront, die am 23.03. gewitterartige Niederschläge (inkl. Graupel als Schwachschicht), sowie stürmischen Wind (Brettbildung) mit sich brachte.

Graupel ist vor allem im Spätwinter und Frühling typisch. Die Sonne stellt im Vergleich zum Hochwinter bereits deutlich mehr Energie zur Verfügung, welche den Boden aufheizt und Luftmassen aufsteigen lässt. Diese konvektiven Prozesse sind immer auch turbulent und führen deshalb dazu, dass Eiskristalle in sich bildenden Wolken wild umherwandern – sie sinken ein Stück ab und werden dann wieder nach oben geschleudert; und dies mehrere Male – bevor sie endgültig zu Boden fallen. In einer Wolke existieren neben Eiskristallen auch immer winzigste Wassertröpfchen. Sie bleiben bis weit unter den Gefrierpunkt flüssig und werden daher unterkühlte Tropfen genannt. Wenn unterkühlte Tropfen auf Eiskristalle treffen, frieren sie sofort an. Eine solche Kollision geschieht im turbulenten Durcheinander der Konvektion besonders häufig – und so entsteht Graupel: ein Eiskristall, an den unterkühlte Wassertöpfchen angefroren sind. Graupelkörner sind rund, hell weiß, werden bis zu 5 Millimeter groß und erinnern vom Aussehen her an Styropor-Kügelchen.

„In konvektiven Schauer- oder Gewitterwolken herrschen starke Auf- und Abwinde. Dabei kollidieren unterkühlte Wassertröpfchen mit umherfliegenden Eiskristallen. Geschieht dieser Prozess lange genug, entstehen dabei die typisch runden, weißen Graupelkörner“ Marie Hofmann, Praktikantin LWD Tirol

Aprilhitze mit markantem Nassschneezyklus

Der April brachte neuerliche Temperaturrekorde mit sich. So registrierte die Wetterstation der Universität Innsbruck am 14. April mit 30.7 °C die höchste Temperatur, welche an einem Apriltag an diesem Standort seit Beginn der Messungen im Jahre 1877 je gemessen wurde. Die außergewöhnlich warmen Luftmassen gelangten mit einer Südwest-Anströmung in zwei Etappen nach Tirol und sorgten für eine zunehmende Durchnässung der bis dahin zumindest in der Höhe oft noch winterlichen Schneedecke. Beide frühsommerlichen Perioden wurden durch einen Kaltfrontdurchzug beendet. In beiden Fällen standen die Kaltfronten in Zusammenhang mit erhöhter Nassschnee- Lawinenaktivität – wenngleich aufgrund unterschiedlicher Ursachen:

Im ersten Fall wurde der gefallene Neuschnee am Tag nach Durchzug der Kaltfront, dem 11. April, bei starker Sonneneinstrahlung und milden Temperaturen angefeuchtet. Der lockere Neuschnee verlor damit kurzfristig an Festigkeit und eine hohe Aktivität von Lockerschneelawinen war die Folge. Zumeist glitten die Lockerschneelawinen dabei auf der zwischen Alt- und Neuschnee entstandenen Schmelzkruste ab und blieben klein bis mittelgroß. Vereinzelt brachen Lawinen jedoch durch ihren Impuls durch den Schmelzharschdeckel in tiefere Schichten der Schneedecke durch und rissen in der Sturzbahn den bereits nassen, bindungsarmen Schnee der vorangegangenen Warmwetterperiode mit sich. Diese Situation führte in Niedertal in den Ötztaler Alpen zum folgenschwersten Lawinenunfall der Wintersaison, bei welchem eine Skitourengruppe im Anstieg zur Martin-Busch-Hütte von einer spontanen Lawine erfasst wurde und drei Personen ihr Leben verloren.

Im zweiten Fall brachte die Kaltfront am 15. April Regen bis auf rund 2800 m sowie sehr feuchte Luftmassen und diffuse Strahlung mit sich. Es war einer der lawinenaktivsten Tage des Winters, mit einigen großen, nassen Schneebrettlawinen, welche besonders an Schattenhängen zwischen etwa 2300 und 2600 m spontan anbrachen. Personen- oder Sachschaden wurde in diesem Zusammenhang erfreulicherweise keiner verzeichnet.

Saharastaub

Die anhaltende Südströmung über dem Alpenraum transportierte nicht nur milde Luftmassen, sondern auch den in Nordafrika aufgewirbelten Staub in unsere Breiten. In einer ersten Phase erreichten uns um Ostern (30. März) große Mengen an Saharastaub, welche den Himmel über Tirol rötlich färbten und die Sicht trübten. Mit Niederschlägen am 31.03. wurde der Saharastaub aus der Luft ausgeschieden und auf der Schneeoberfläche abgelagert.

Diese erste Saharastaubablagerung wurde von weiteren Schneefällen bis zum 2. April überdeckt. Im Anschluss daran kletterten die Temperaturen neuerlich markant in die Höhe – die Station am Innsbrucker Flughafen verzeichnete am 6. April über 28 °C. Wärme und Sonne führten vor allem in tiefen und mittleren Lagen zu einer verstärkten Schneeschmelze und so konnte beobachtet werden, wie die österliche Saharastaubschicht höhen- und expositionsabhängig zusehends wieder ausaperte.

Auch während des darauffolgenden Niederschlagereignisses am 09. und 10. April wurde Saharastaub aus der Luft ausgewaschen und neuerlich an der Schneeoberfläche abgelagert. In Schneeprofilen an den Tagen danach fanden wir je nach Höhenlage entweder eine oder zwei eingelagerte Saharastaubschichten: in niedrigeren Lagen war die erste Schicht vor dem zweiten Ereignis bereits zur Gänze ausgeapert und verband sich so mit der zweiten zu einer einzigen, dicken Saharastaubschicht.

Auch Mitte und Ende Februar wurde Saharastaub über Tirol getragen. Im Vergleich zu Ostern waren die Mengen jedoch deutlich geringer und es fehlte zudem der Niederschlag, welcher maßgeblich für das Deponieren des Staubes auf der Schneeoberfläche verantwortlich ist.

Zum Abschluss nochmal Winter

Mitte April kehrte mit einem Kaltlufteinbruch der Winter noch einmal nach Tirol zurück. Zwei Wochen hielt das kalte, unbeständige Aprilwetter an und mit diversen Nordstaulagen schneite es immer wieder auch bis in tiefe Lagen. In Lienz wurden am 23. April beispielsweise noch einmal 5 cm Neuschnee verzeichnet. In Summe schneite es in den Hauptniederschlagsgebieten nördlich des Inns und am Arlberg zum Teil mehr als 100 cm. Trotz dieser beachtlichen Neuschneemengen stuften wir die Lawinengefahr während jener Tage meist als Mäßig ein. Für die Setzung und Verfestigung der Schneedecke reicht zu dieser Jahreszeit schon wenig diffuser Strahlungseinfluss, welcher durch die schauerartige Form der Niederschläge meist auch schon während der Schlechtwetterphase gegeben ist. Triebschneeansammlungen sind daher meist nur für sehr kurze Zeit nach ihrer Entstehung störanfällig, bevor diese oft nur wenige Stunden darauf kaum mehr auslösbar sind.

Warm und feucht: ein exemplarischer Winter der Zukunft?

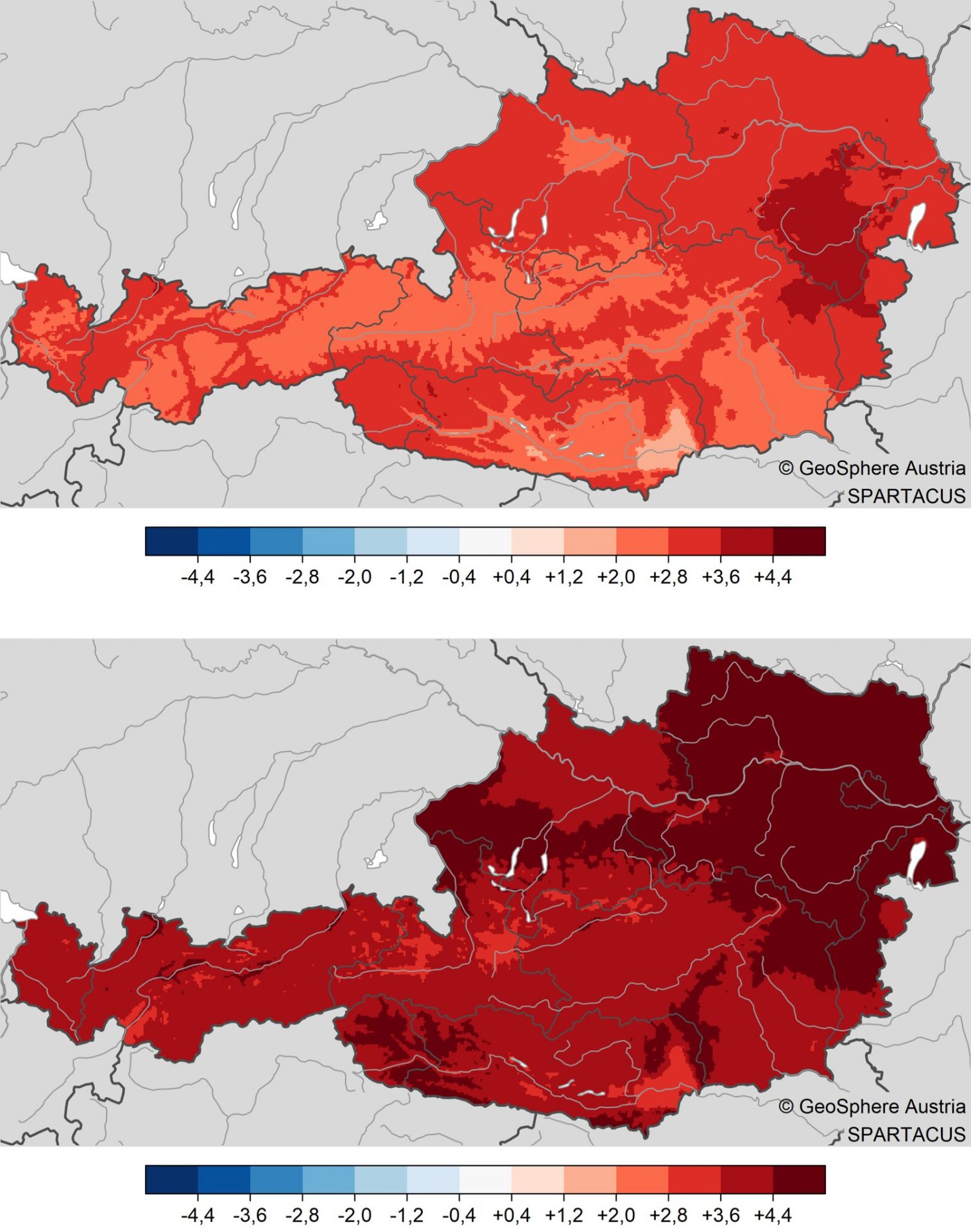

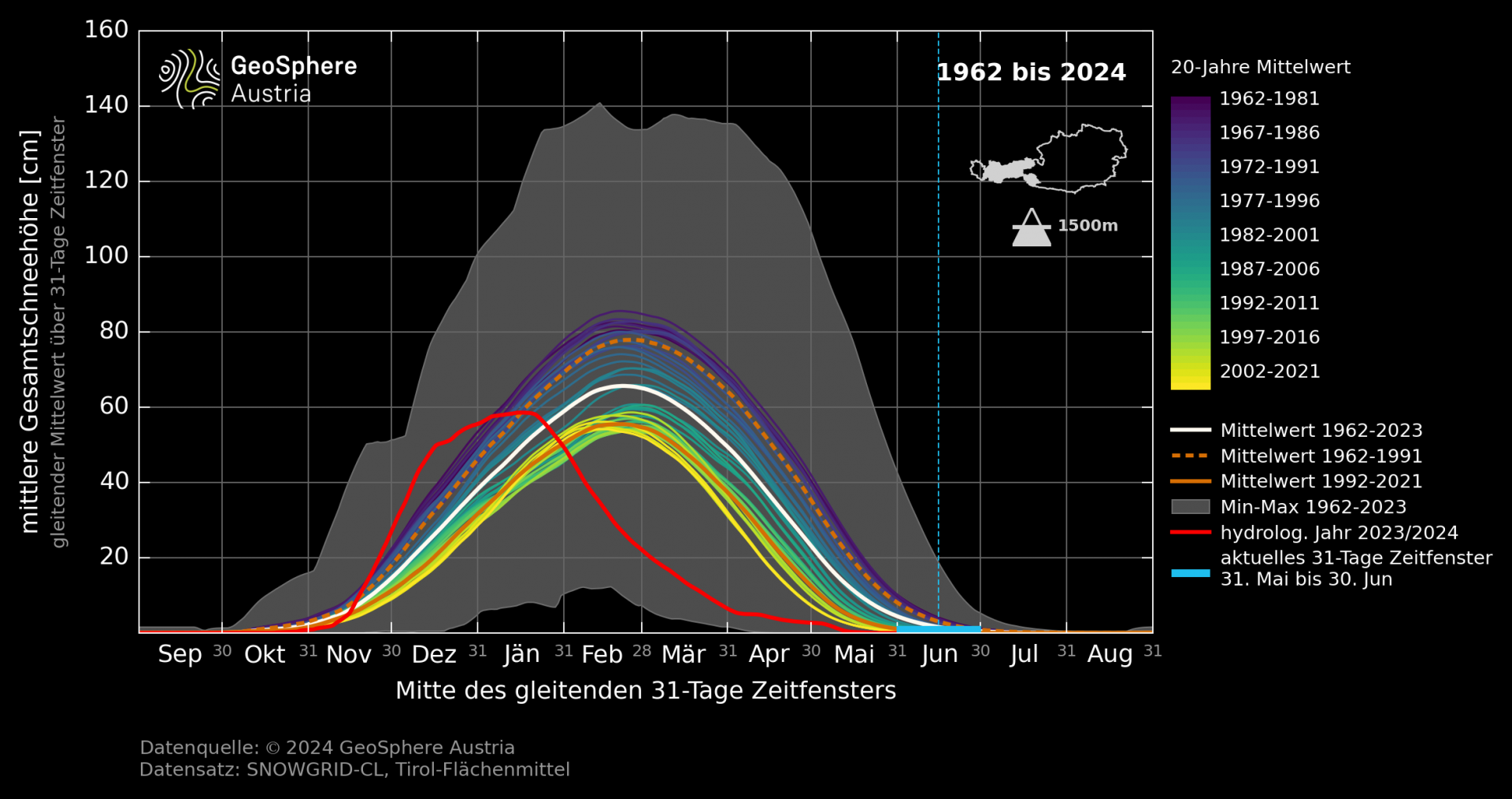

Der Winter 2023/24 war in Summe geprägt von überdurchschnittlich großen Niederschlagsmengen und sehr milden Temperaturen. Diese Kombination führte in der zweiten Winterhälfte zu einer je nach Höhenlage stark unterschiedlichen Schneebedeckung: schneearme bzw. schneefreie Niederungen standen im starken Kontrast zu großen Schneemengen oberhalb von etwa 1500 m Seehöhe. Zwischen 500 m und 1000 m Seehöhe fiel österreichweit um rund 50 % weniger Neuschnee und es lag nur halb so lange eine Schneedecke wie in einem durchschnittlichen Winter (Dezember, Jänner, Feber). In Lagen oberhalb von 1500 m führten die überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen (Tirol verzeichnete ein Plus von 44 % im Vergleich zum langjährigen Mittel) dagegen zu Schneehöhen, die dem Klimamittel entsprachen oder darüber lagen.

Diese Abweichungen decken sich laut GeoSphere Austria mit den zu erwartenden Änderungen entsprechend der Klimaszenarien für die nächsten Jahrzehnte: die Erwärmung wird in tiefen Lagen zukünftig öfter Regen als Schnee bringen; zudem schmilzt gefallener Schnee rascher wieder ab. In hohen Lagen bleibt es allerdings meist kalt genug für Schneefall. Gleichzeitig wird eine Zunahme der Niederschlagsmengen im Winterhalbjahr prognostiziert, welche dort zu teils überdurchschnittlichen Schneehöhen führen könnte. Wir können uns für die Zukunft vermutlich an ein Landschaftsbild wie im Winter 2023/24 gewöhnen.

„Die Saison 2023/24 als Blaupause für zukünftige Winter: milde Temperaturen und dadurch bedingt unterdurchschnittliche Schneebedeckung in tiefen und mittleren Lagen erwarte ich in Zukunft immer häufiger. Auch Regenereignisse bis auf über 2000 m werden zunehmen. In größeren Höhen könnte eine Zunahme des Winterniederschlags zukünftig aber gleichzeitig auch zu etwas überdurchschnittlichen Schneehöhen führen.“ Christoph Mitterer

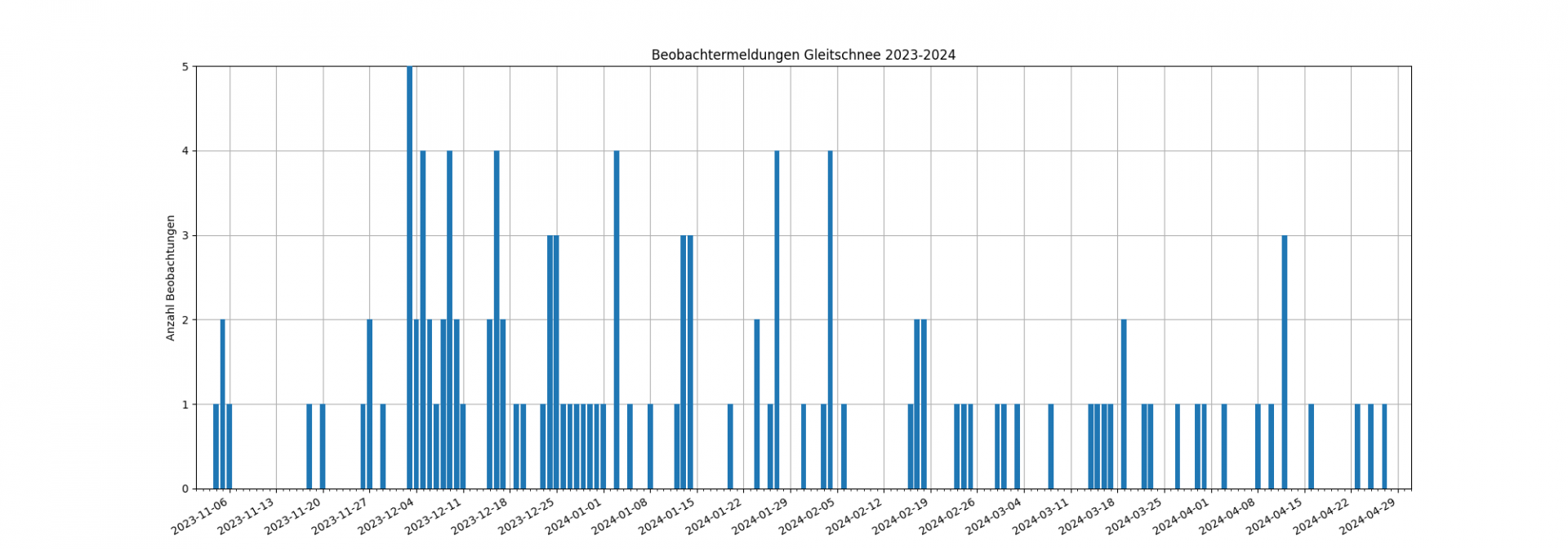

Gleitschneelawinen- Winter

„Bei mir daheim ist es der stärkste Gleitschneefrühwinter, den ich am Berg bis jetzt gesehen habe. 2017/18 und 2018/19 war die Aktivität auch stark – allerdings mehr Mäuler und weniger Lawinen, wenn ich mich recht erinnere.“ – Lukas Ruetz, Beobachter LWD Tirol

„Kein Blog diesen Winter ohne Bild einer Gleitschneelawine“ – die Bildunterschrift eines Blogeintrags von Anfang Feber beschreibt die anhaltende Gleitschnee-Problematik in der Saison 2023/24 treffend. Gleitschneelawinen waren von Beginn bis Ende des Winters ein Dauerthema. Dabei wurde uns von unseren Beobachtern unisono rückgemeldet, dass Gleitschneelawinen nicht nur gehäuft, sondern auch an Standorten beobachtet wurden, wo bisher keine Gleitschneeaktivität bekannt war.

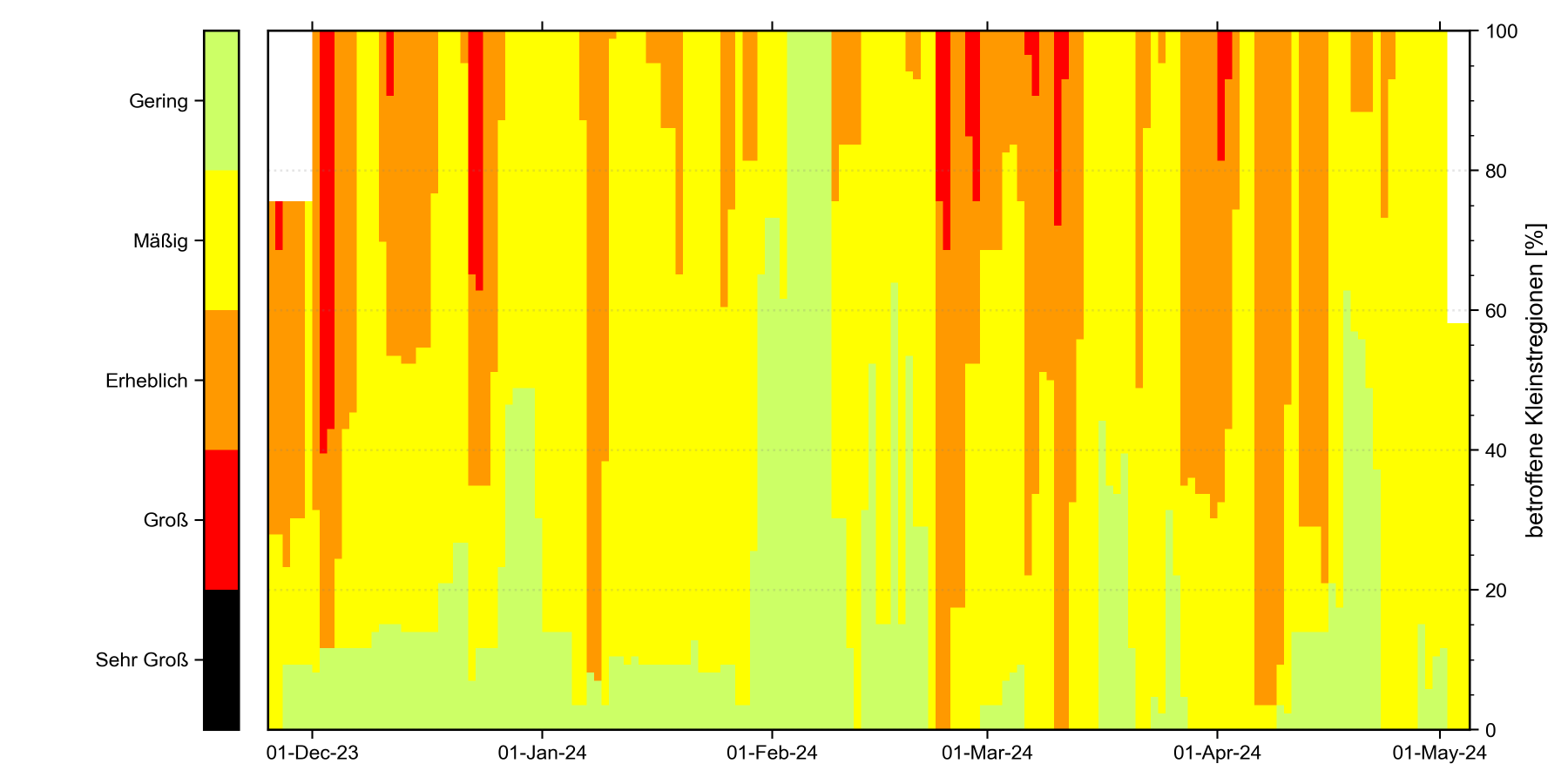

Die Voraussetzungen für eine so anhaltend hohe Gleitschneeaktivität schuf der schneereiche Winterbeginn: es fiel verbreitet viel Schnee auf den noch warmen Boden (dieser konnte während sonniger und überaus milder Herbstmonate viel Energie in Form von Wärme speichern). Diese Kombination steht oft in Zusammenhang mit einer über den gesamten Winter erhöhten Gleitschneeaktivität. So auch in der vergangenen Saison 2023/24: An insgesamt 123 (78 %) von 158 Tagen, an denen ein Lawinenreport publiziert wurde, wurde Gleitschnee zumindest in einer Warnregion als Lawinenproblem angeführt. Dabei gab es mit Anfang Jänner sowie Mitte Feber nur zwei längere Phasen in der Saison, während derer die Gleitaktivität eher gering ausgeprägt war. Im Gegensatz dazu zeigten sich besonders aktive Gleitschnee- Perioden über den gesamten Winter hinweg immer wieder.

Eingeleitet wurde die Gleitschneeproblematik durch ergiebige Schneefälle sowie auch Regen bis in hohe Lagen im November und Dezember. Der Niederschlag stellt dabei einerseits in fester wie auch in flüssiger Form eine Auflast auf die Schneedecke dar. Regen in größeren Mengen penetriert andererseits aber auch durch die Schneedecke bis zum gewachsenen Boden hin und setzt dort als Gleitfilm den Reibungswiderstand herab. Beide Aspekte verstärken den Gleitprozess und so kommt es (meist etwas verzögert) nach starken Niederschlägen zu Phasen erhöhter Gleitschneeaktivität.

In der zweiten und deutlich milderen Hälfte des Winters trug häufig auch wechselhaftes Wetter mit einer Mischung aus diffuser Strahlung sowie hoher Luftfeuchtigkeit, Regen und zum Teil auch Saharastaub- Einlagerungen zu einer starken Durchfeuchtung und somit einer zunehmenden Gleitschneeaktivität bei. Im Frühling – bzw. ab dem Zeitpunkt an dem die Schneedecke Nullgrad-isotherm ist – wird der Gleitprozess vorwiegend vom Wassereintrag von der Schneeoberfläche her dominiert. Man spricht dann auch von „warmen“ Gleitschneelawinen. Die Gleitschneeaktivität folgt während dieser Zeit vermehrt dem tageszeitlichen Gang der Lawinengefahr bzw. den allgemeinen Phasen der Nassschneeaktivität.

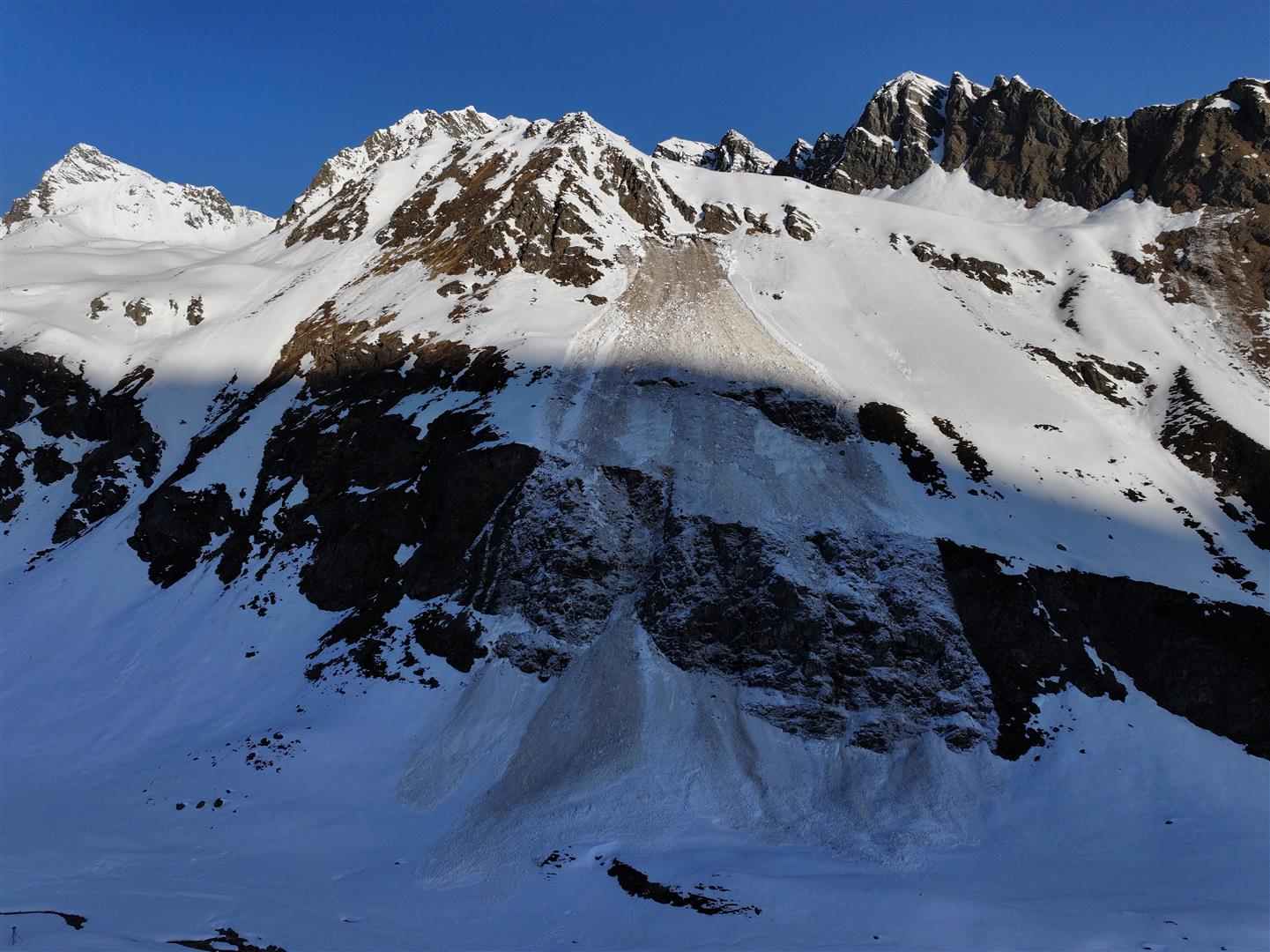

Lawinenereignisse aufgrund von Gleitschnee

Seitens der Leitstelle Tirol wurden uns in der Saison 2023/24 vier Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung gemeldet, denen die Gleitschneeproblematik zugrunde lag. Dies stellt eine außergewöhnlich hohe Zahl dar, zumal Gleitschneelawinen nicht durch beteiligte Personen selbst ausgelöst werden (wie beim Gros aller Lawinenunfälle der Fall), sondern immer spontan abgehen. Es bedarf hier also eines zeitlichen und örtlichen Zusammentreffens eines spontanen Lawinenabgangs und der Anwesenheit von Personen im entsprechenden Lawinenstrich.

An Heiligabend, 24. Dezember – im Nachgang der intensiven Niederschläge vom 21. bis zum 23. Dezember – wurde eine Spaziergängerin auf einer Forststraße bei Obergurgl im Ötztal vom Staubanteil einer Gleitschneelawine eingehüllt, die sich weiter oben gelöst hatte. Die Person blieb unverletzt und konnte den Spaziergang fortsetzen.

Am 26. Jänner wurde eine Gruppe von vier Eiskletterern im Zustieg zum Marchlehnfall im Pitztal von einer Gleitschneelawine erfasst. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Auch bei diesem Ereignis hatte es kurz zuvor intensiv geschneit, wobei die Schneefallgrenze zunächst noch über der Waldgrenze lag und im Laufe des Kaltfrontdurchgangs dann in mittlere Lagen absank. Es dürfte also wieder eine Kombination aus zusätzlicher Auflast sowie Regeneintrag an die Grenzfläche zum gewachsenen Boden hin ausschlaggebend gewesen sein.

Für das dritte Gleitschneelawinen- Ereignis mit Personenbeteiligung waren feuchtwarme Luftmassen verantwortlich, die in der Nacht auf den 17. Februar im Zuge einer (gar nicht so kalten) Kaltfront Regen bis über 2500 m nach Tirol brachten. Durch den markanten Wärmeeintrag waren an diesem Wochenende zahlreiche Nass- und Gleitschneelawinen zu beobachten, darunter auch ein Lawinenabgang im Bereich der Pfundsalm in Hochfügen. Es wurden dabei zwei Personen von der Lawine erfasst. Beide kamen jedoch an der Schneeoberfläche zu liegen und blieben unverletzt.

Am 9. April verlief ein Unfall am Bärenkopf im östlichen Karwendel aufgrund einer (spontanen) Gleitschneelawine tödlich. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen finden sich im folgenden Kapitel der Lawinenunfälle in Tirol.

Bei einem weiteren Gleitschneelawinenereignis im Bereich der Franz-Senn-Hütte am 23. April gab es glücklicherweise keine Personenbeteiligung. Allerdings überspülte die Lawine den Bereich des Hütten-Klettersteiges, an welchem noch wenige Tage zuvor Personen unterwegs waren. Die Gleitschneeaktivität wurde vom Hüttenwirt sorgenvoll beobachtet, zumal dieser die Gefahrenbereiche aus jahrzehntelanger Erfahrung kennt. Was können wir aus diesem Beispiel lernen? Begründet dadurch, dass Gleitschneelawinen immer spontan abgehen und der Zeitpunkt des Abgangs kaum vorauszusagen ist, kann das eigene Risiko nur gezielt vermindert werden, indem Bereiche unterhalb von Gleitschneerissen gemieden werden oder man sich nur möglichst kurz im Gefahrenbereich aufhält. Der Umgang mit der Gefahr von Gleitschneelawinen gleicht demnach sehr stark dem Risikomanagement in Hinblick auf die Gefahr von Steinschlag oder Gletscherabbrüchen. Naturgemäß kann man diesen Empfehlungen im Risikomanagement aber auch nur dann folgen, wenn potenzielle Anbruch-Gebiete von Gleitschneelawinen bekannt sind und man sich nicht unwissentlich einer Gefahr aussetzt.

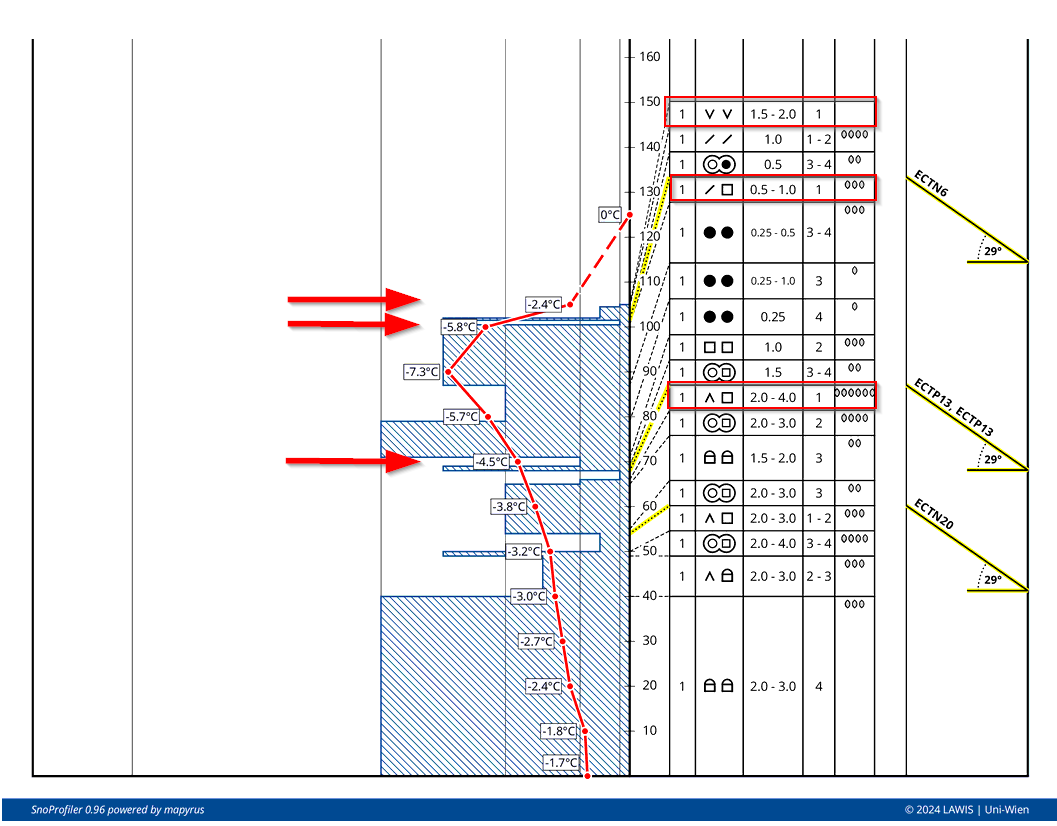

Drei vergleichbare Situationen

Anfang Dezember, Mitte/Ende Feber sowie Anfang März hatten wir es vor ergiebigen Niederschlägen jeweils mit einer sehr ähnlichen Ausgangslage zu tun: wir fanden ausgeprägte, persistente Schwachschichten im Bereich der Schneeoberfläche. Diese befanden sich zumeist an Schmelzkrusten, welche bei vorangegangenen Niederschlägen mit Regen bis in hohe Lagen entstanden waren. Anfang März hatte sich zusätzlich in der Nacht vor dem Niederschlag Oberflächenreif ausbilden können. Eine Ausgangssituation also, welche mit Hinblick auf ergiebige Neuschneefälle Kopfschmerzen zu bereiten vermochte.

Vergleichbar waren auch die Niederschlagsereignisse selbst, welche zu einem Einschneien der Schwachschichten führten: diese waren in Summe recht ergiebig, von sinkenden Temperaturen sowie wenig oder nachlassendem Wind begleitet. Aus unserer Sicht schienen die Fallen also gespannt – alle Zutaten für eine hohe Lawinenaktivität waren gegeben: der viele Neuschnee überdeckte die oberflächennahen Schwachschichten und bildete dort, wo er sich durch Wind- oder Strahlungseinfluss binden konnte, das für Schneebrettlawinen notwendige Brett. Zusätzlich wurden Gefahrenstellen durch den nachlassenden Wind teils überschneit und waren damit schwer zu erkennen. Alle drei Situationen wurden folglich in Teilen des Landes mit großer Lawinengefahr beurteilt – wir erwarteten viele Gefahrenstellen, an denen mitunter auch große Lawinen sehr leicht ausgelöst werden konnten.

Rückblickend war auch allen Ereignissen gemeinsam, dass zwar während der Schneefälle eine hohe Lawinenaktivität (große, spontane Lawinenabgänge sowie gute Sprengerfolge) verzeichnet wurde, die Störanfälligkeit der Schneedecke dann aber (unerwartet) rasch nachließ. Das hatte wohl unterschiedliche Ursachen: Anfang Dezember sowie Mitte/Ende Februar ließen die Rückmeldungen aus dem Gelände den Schluss zu, dass das „Brett“ zu wenig ausgeprägt war. Der Neuschnee war aufgrund des wenigen Windeinflusses und der kalten Temperaturen so locker, dass keine Bruchfortpflanzungen möglich waren. An exponierteren Stellen, wo der Wind das Brett auszubilden vermochte, war die Schneedecke sehr störanfällig, sonst fand man oftmals guten Pulverschnee – es gab in Summe also deutlich weniger Gefahrenstellen als angenommen. Anfang März gingen wir nach hoher Lawinenaktivität während des Schneefallereignisses davon aus, dass die anschließende Wetterbesserung (und die mit Sonneneinstrahlung und Erwärmung einhergehende bessere Bindung des Schneebretts) mit einer auch nach Ende des Niederschlags hoch bleibenden Störanfälligkeit der Schneedecke einhergehen würde. Tatsächlich wurde der Peak der Lawinenaktivität jedoch bereits zuvor erreicht – durch einen Temperaturanstieg konnte sich das Brett wohl bereits während des Niederschlagsereignisses besonders gut ausbilden und somit gingen Lawinen an Stellen mit ausgebildetem Oberflächenreif bereits zu diesem Zeitpunkt in großer Zahl ab und die Situation besserte sich rasch.

In der Nachbetrachtung der drei Ereignisse wurde die Lawinensituation jeweils besonders am Tag nach den Schneefällen als zu kritisch bewertet. In der Analyse unserer Einschätzung haben wir die Ausgangslage, die Situationsentwicklung sowie unsere darauf aufbauende Entscheidungsfindung nochmals rekonstruiert. Unsere Schlussfolgerung: wir würden die Lawinensituation basierend auf den Datengrundlagen, welche uns zur Verfügung standen, wohl wieder ähnlich einschätzen. Die rasche Entspannung der Situation war aufgrund der persistenten Natur der Schwachschichten nicht vorhersehbar, der Windeinfluss ist im alpinen Raum generell immer ein sehr schwierig zu prognostizierender Parameter und somit auch sein Einfluss auf die Lawinengefahrenentwicklung komplex und mit großen Unsicherheiten behaftet. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf die lokale Variabilität der Windstärke. Für unsere Nutzerinnen bleibt die Lehre, dass auch der Lawinenreport nur eine Prognose ist und entsprechende Unsicherheiten birgt. Wichtig ist und bleibt, die Situation im Gelände mit der Vorhersage abzugleichen und eventuell sein Bild und somit auch die Tourenplanung an abweichende Umstände anzupassen.

„Der Lawinenreport ist und bleibt eine Prognose, welche mit Unsicherheiten behaftet ist. Daher gilt es, die Situation vor Ort immer mit der Vorhersage und den eigenen Erwartungen abzugleichen.“ Matthias Walcher

Den gesamten Saisonbericht der österreichischen Lawinenwarndienste der Saison 2023/2024 – aber auch ältere Berichte zurück bis zum Winter 1991/1992 – findet ihr zum Download hier.